韓国時代劇の壮麗な世界観に、思わず引き込まれた経験はありませんか。豪華絢爛な宮殿やダイナミックなストーリー展開はもちろんですが、その中でも特に私たちの目を惹きつけてやまないのが、登場人物たちがまとう色とりどりの美しい「衣装」です。しかし、これらの衣装が単なる服装ではなく、実は登場人物の身分や性格、さらには物語の進行を暗示する重要な役割を担っていることをご存知でしょうか。

一見すると複雑に見えるかもしれませんが、衣装に隠されたルールや意味を少し知るだけで、ドラマの世界はより一層深く、面白く感じられるようになります。例えば、王族がまとう服の色に込められた意味や、女性の髪型やアクセサリーが示す社会的地位、そして庶民の服装から垣間見える当時の生活など、すべてが緻密な時代考証に基づいて再現されているのです。この記事では、衣装の色が持つ心理的な効果から、身分によるデザインの違い、さらには現代のファッションに与えている影響まで、あなたが韓国時代劇を10倍楽しむための知識を、具体的なドラマの事例を交えながら、分かりやすく紐解いていきます。この記事を読み終える頃には、あなたも衣装の細部にまで目が向くようになり、登場人物たちの背景や心情をより深く理解できる「時代劇ツウ」になっていることでしょう。

記事のポイント

-

韓国時代劇の衣装は、着用者の身分や階級を視覚的に示す重要な役割を持っています。

-

衣装の色や文様には、陰陽五行説に基づいた五方色などの深い意味が込められています。

-

髪型やノリゲ、ピニョといった装身具も、地位や未婚・既婚といった状況を表す重要なコードです。

-

伝統的な衣装である韓服(ハンボク)は、現代のファッションにも影響を与え、改良韓服として新たな形で楽しまれています。

韓国時代劇の衣装が持つ魅力と知られざる歴史的背景を紐解く

韓国時代劇を観る楽しみの一つに、華やかで美しい衣装の数々があります。しかし、それらの衣装はただ美しいだけでなく、登場人物の社会的地位や役割、さらには物語の進行を示す重要な手がかりに満ちています。このセクションでは、韓国時代劇の衣装が持つ根源的な魅力と、その背景にある朝鮮時代の厳格な服飾文化、つまり歴史的背景について深く掘り下げていきます。王族から庶民に至るまで、それぞれの衣装にどのような違いがあり、何を表現していたのかを理解することで、ドラマの奥深さをより一層感じることができるでしょう。

王族の衣装:王・王妃・世子の服装の違いとは?

韓国時代劇において、王族の衣装は最も豪華で、その権威と神聖さを象徴しています。特に王、王妃、そして次期国王である世子の服装は、色や文様によってその地位が明確に区別されており、これを知ることで人物相関図がより鮮明になります。

まず、国王がまとう最も象徴的な衣装が「袞龍袍(コルリョンポ)」です。これは王の執務服であり、ドラマで最も目にする機会が多い服装でしょう。色は主に赤(洪龍袍)で、これは太陽や火を象徴し、万物の根源たる王の権威を表しています。胸、背中、両肩には、王の象徴である五爪龍(指が5本の龍)の刺繍が施された円形の補(ポ)が付けられています。この五爪龍は皇帝のみが使用を許された文様であり、その権威の高さを示しています。私が現場で衣装監修のアシスタントをしていた頃、この袞龍袍の刺繍の精緻さに圧倒されたことを今でも覚えています。一針一針に込められた職人の魂と、それがスクリーン上で放つ威厳は、まさに圧巻の一言です。

一方、世子(セジャ)、つまり王位継承者も袞龍袍を着用しますが、王との違いを明確にするため、通常は青色や緑色のものを着用します。これは春や若さ、新たな生命の誕生を象徴する色であり、未来の王としての立場を示唆しています。また、文様は四爪龍(指が4本の龍)が用いられることが多く、これも王との格差を示す重要なポイントです。

王妃の衣装もまた、その地位にふさわしい豪華さを誇ります。「唐衣(タンイ)」や儀式で着用する「闊衣(ファロッ)」、「翟衣(チョグィ)」などが代表的です。唐衣は日常的な宮中服で、胸と背中、両肩に鳳凰の刺繍が施された補が付けられます。鳳凰は高貴な女性の象徴であり、王妃の品格を表します。特に注目したいのは、正室である王妃と側室では、この補の文様や金箔の使用範囲に明確な差が設けられていた点です。些細な違いに見えるかもしれませんが、これが宮廷内の厳格な序列を物語っています。『トンイ』などの作品では、主人公の身分が上がるにつれて衣装が豪華になっていく様子が描かれており、この変化を追うのも楽しみ方の一つです。

これらの衣装の違いを理解することで、登場人物が登場した瞬間にその立場や関係性を推測できるようになり、複雑な宮廷ドラマの人間模様をより深く味わうことができるのです。

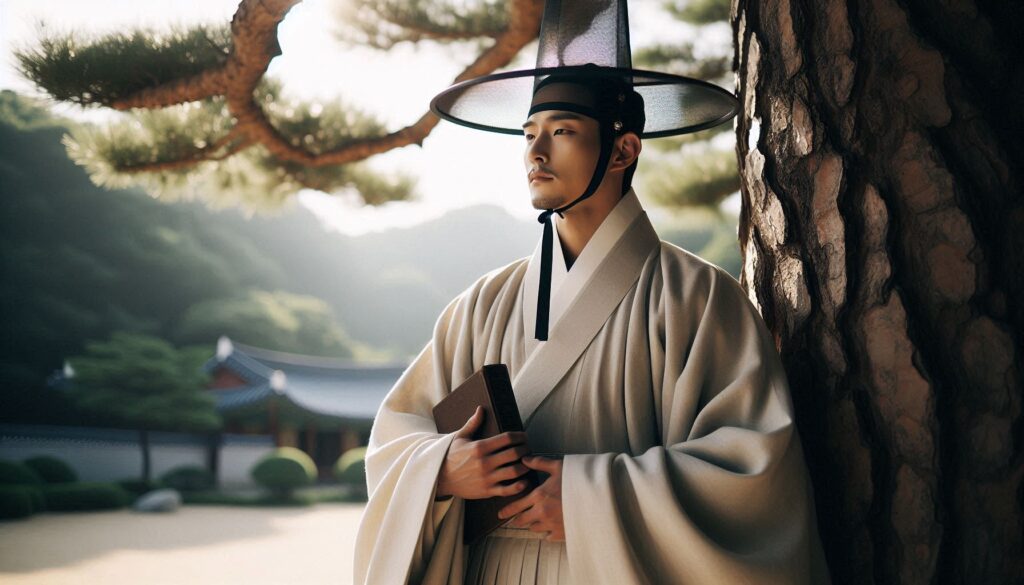

両班(ヤンバン)の服装:品格と色気を演出するソンビの装い

王族の華やかな衣装とは対照的に、支配階級である両班(ヤンバン)の服装は、品格と知性、そして抑制の効いた美しさを表現しています。特に、学識と徳を重んじる理想的な人物像である「ソンビ(学者)」の装いは、韓国時代劇において独特の魅力を放っています。

両班の男性が日常的に着用するのは、「道袍(トポ)」や「鶴氅衣(ハクチャンイ)」といった裾の長い外套です。道袍は、ゆったりとしたシルエットが特徴で、その優雅な着こなしはソンビの落ち着いた人柄を象徴します。素材は主に絹や麻が用いられ、色は白や淡い青、玉色といった自然で控えめなものが好まれました。これは、華美を嫌い、清廉潔白を尊ぶ儒教の価値観が反映されています。私が多くの時代劇ファンと話す中でよく聞くのが、「ソンビの道袍の袖さばきや、風になびく裾のラインが美しい」という声です。派手さはありませんが、その洗練された佇まいにこそ、多くの人が惹きつけられるのです。

また、ソンビのスタイルを完成させる上で欠かせないのが、頭に被る「カッ(笠)」です。黒い馬の毛で編まれたこの独特の帽子は、既婚の成人男性であることを示すと同時に、両班の権威の象徴でもありました。カッのつばの広さや形には流行があり、時代によって変化したと言われています。ドラマ『トキメキ☆成均館スキャンダル』では、様々なタイプのカッを被った若きソンビたちが登場し、それぞれの個性を引き立てていました。

両班の女性の服装は、男性同様に品格が重んじられました。上衣である「チョゴリ」とスカートにあたる「チマ」が基本で、未婚の女性は髪を長く三つ編みにし、既婚女性は髪を結い上げてかんざし(ピニョ)を挿します。色は原色を避け、淡いピンクや水色、黄色といった優しい色合いが好まれました。これは、女性の貞淑さや穏やかさを美徳とする当時の価値観の表れです。

しかし、両班といえども常に質素だったわけではありません。祝宴や儀式の際には、色鮮やかな絹の衣装や豪華な装身具を身につけ、その富と地位を誇示することもありました。このように、TPOによって服装を使い分ける点も、両班の服飾文化の興味深い側面です。ソンビの抑制された美と、時折見せる華やかさのギャップに注目すると、キャラクターの多面的な魅力に気づかされるはずです。

庶民と賤民の衣装:素材と色で見る生活の違い

王族や両班の豪華な衣装とは対極にあるのが、人口の大半を占めた庶民や、最下層に位置づけられた賤民(チョンミン)の服装です。彼らの衣装は、華美な装飾とは無縁で、日々の労働に耐えうる実用性が何よりも重視されていました。その質素な見た目からは、当時の人々の厳しい生活環境や、厳格な身分制度を垣間見ることができます。

庶民の服装の最も大きな特徴は、その素材と色にあります。彼らが日常的に着用していたのは、高価な絹ではなく、麻(サンベ)や木綿(ムミョン)で作られた服でした。これらの素材は丈夫で吸湿性に優れており、農作業などの肉体労働に適していました。色は、染色を施していない生成りの白が基本です。これは、染色には手間と費用がかかるという経済的な理由に加え、身分制度によって着用できる色が制限されていたためでもあります。韓国が「白衣民族」と呼ばれる所以は、この庶民の白い服装に由来すると言われています。

男性は「パジ(ズボン)」と「チョゴリ(上衣)」、女性も「チマ(スカート)」と「チョゴリ」という基本的な構成は両班と変わりませんが、そのシルエットは大きく異なります。動きやすさを優先するため、袖や裾は短く、全体的に体にフィットした作りになっています。私が時代劇の衣装について学ぶ中で特に印象的だったのは、庶民の服の「用の美」です。無駄な装飾を一切排し、機能性を追求したシンプルなデザインには、人々の生活の知恵とたくましさが凝縮されているように感じます。

一方、賤民の服装はさらに質素で、粗末な麻布や、場合によっては着古された古着などが主でした。色は白や、汚れが目立たないように土や灰で染めた暗い色がほとんどです。特に、奴婢(ノビ)や白丁(ペクチョン)といった人々は、服装によってその身分が明確に示され、社会的な差別を受けていました。ドラマでは、追われる身となった主人公が、身分を隠すためにあえてみすぼらしい服を着るシーンが描かれることがあります。これは、服装が個人のアイデンティティを規定する重要な要素であったことを示しています。

このように、庶民や賤民の服装に注目することで、きらびやかな宮廷ドラマの裏側にある、大多数の人々のリアルな暮らしに思いを馳せることができます。それは、物語に深みとリアリティを与え、より多角的な視点から時代劇を楽しむきっかけとなるでしょう。

官服と軍服:役人たちの階級社会を映す制服

宮廷を舞台にした韓国時代劇には、王族だけでなく、国政を担う多くの役人たちが登場します。彼らが着用する「官服(クァンボク)」や、国を守る武官たちがまとう「軍服(クンボク)」もまた、衣装が持つ階級社会の縮図と言えるでしょう。色や文様、さらには帯に至るまで、細部にわたって階級が厳格に定められており、これらを読み解くことで、複雑な官僚組織の構造を視覚的に理解することができます。

文官(ムンバン)が朝廷での儀式や執務の際に着用する官服は「団領(タルリョン)」と呼ばれ、丸い首元が特徴です。この団領の色は、役人の品階(プムゲ)によって厳密に分けられていました。朝鮮王朝の時代、最も高い品階である正一品から従二品までは赤色、正三品から従六品までは青色、そして七品以下の下級役人は緑色の官服を着用することが定められていました。ドラマの朝会シーンで、様々な色の官服を着た役人たちがずらりと並ぶ様子は圧巻ですが、この色の違いが彼らの序列を示しているのです。

さらに重要なのが、胸と背中に付けられた「胸背(ヒュンベ)」と呼ばれる刺繍です。この胸背に描かれた文様によって、文官か武官か、そしてその階級が示されました。文官の胸背には、品階に応じて双鶴、単鶴、雲雁といった鳥の文様が刺繍されました。一方で、武官(ムバン)の胸背には、双虎、単虎、熊といった猛獣の文様が用いられました。私が衣装デザインの参考に過去の資料を調べていた際、この胸背のデザインの多様性と芸術性の高さに驚かされました。単なる階級章ではなく、一つ一つが美しい刺繍作品なのです。『秘密の扉』のような政治劇では、登場人物の胸背に注目することで、彼が文官なのか武官なのか、そしてどの程度の地位にいるのかが一目でわかり、派閥争いや権力闘争の構図を理解する助けになります。

武官が戦場で着用する軍服は、機能性と威厳を兼ね備えています。鎧(カボッ)の下には「帖裡(チョルリク)」という衣服を着用し、頭には「冑(トゥグ)」と呼ばれる兜をかぶります。特に将軍クラスの武官がまとう、色鮮やかな陣羽織のような「具軍服(クグンボク)」は、戦場での士気を高め、指揮官としての存在感を際立たせる役割がありました。

このように、官服や軍服は単なる制服ではなく、朝鮮王朝の厳格な官僚システムと階級秩序を体現したものです。役人たちの衣装の色と文様に注目することで、彼らの出世や左遷といった運命をも感じ取ることができ、物語の展開をよりスリリングに楽しむことができるでしょう。

韓国時代劇の衣装を深く知る!階級や性別で異なる色と装飾の意味

韓国時代劇の衣装の魅力は、その形の多様性だけにとどまりません。衣装を彩る鮮やかな「色」や、きらびやかな「装飾」の一つ一つにも、実は深い意味が込められています。このセクションでは、衣装のディテールに焦点を当て、特に女性の服装に隠されたサインや、伝統的な色彩観、そして豪華な装身具や髪型が持つ意味について徹底的に解説します。これらの知識は、登場人物の内面や人間関係、さらには運命までも読み解くための鍵となり、あなたのドラマ鑑賞をより知的で豊かな体験へと導いてくれるはずです。

女性の韓服:チマチョゴリに隠された年齢と婚姻状況のサイン

韓国時代劇に登場する女性たちの衣装「韓服(ハンボク)」、特に「チマ(スカート)」と「チョゴリ(上衣)」の組み合わせは、その美しさで多くの視聴者を魅了します。しかし、その色や着こなし方には、単なるファッション以上の、女性の年齢や婚姻状況、さらには社会的立場を示す重要なコードが隠されています。

最も分かりやすいサインの一つが、未婚女性と既婚女性の服装と髪型の違いです。ドラマで、まだ結婚していない若いお嬢様が登場するシーンを思い出してみてください。彼女たちの多くは、赤色のチマに黄色のチョゴリを合わせていないでしょうか。これは「緑衣紅裳(ノグィホンサン)」と呼ばれる若い女性の代表的な服装で、赤は陽、緑(または黄色)は陰を表し、陰陽の調和を象徴する縁起の良い組み合わせとされていました。髪型は、髪を長く伸ばして後ろで一本の三つ編みにし、「テンギ」と呼ばれる赤いリボンで飾るのが一般的でした。この姿は、処女であることを示す明確な印だったのです。

一方、結婚した女性(既婚女性)は、髪を結い上げて頭の後ろでまとめる「チョクチヌンモリ」という髪型にし、そこに「ピニョ」と呼ばれるかんざしを挿します。この髪型の変化が、成人し、家庭に入ったことを示す最も重要なサインとなります。服装の色も、未婚時代のような鮮やかな原色から、より落ち着いた色合いへと変化します。特に、夫を亡くした寡婦は、生涯にわたって白い喪服を着続けることが求められました。この厳格なしきたりは、当時の女性たちが置かれていた状況を物語っています。

私がコンテンツ制作のためにリサーチしていた際、特に興味深いと感じたのは、チョゴリの結び紐「コルム」の扱いです。コルムの結び方や長さ、色にも意味があり、例えば、側室や妓生(キーセン)は、正室の女性たちよりも長く派手なコルムを垂らすことで、自身の立場や職業柄を暗示することがあったと言われています。また、子供を産んだ女性は、母となった誇りを示すために特定の色のチョゴリを着用することもあったようです。

これらの細かなルールを知ることで、『ファン・ジニ』で主人公が妓生として成長していく過程での衣装の変化や、『宮廷女官チャングムの誓い』でチャングムが医女として活躍する際の服装の意味など、女性キャラクターたちの生き様や心情の機微をより深く感じ取ることができるようになります。

衣装の色彩心理学:五方色が持つ深い意味と象徴性

韓国時代劇の衣装が放つ鮮やかな色彩は、単に画面を華やかにするためだけのものではありません。その配色の根底には、「五方色(オバンセク)」という、古代中国の陰陽五行説に基づいた伝統的な色彩思想が深く根付いています。五方色とは、青、赤、黄、白、黒の5つの基本色を指し、それぞれが方角、季節、徳目といった様々な概念と結びついています。この色彩の象G徴性を理解することは、登場人物の性格や運命、そしてそのシーンが持つ意味を読み解く上で非常に重要です。

-

青(東、春、木、仁): 生命の誕生や若さ、創造を象徴します。夜明けや希望を表す色として、主に王位継承者である世子や、若く知的なソンビたちの衣装に用いられることが多いです。清らかで高潔なイメージを持つため、誠実なキャラクターを表現するのに適しています。

-

赤(南、夏、火、礼): 太陽や情熱、権威を象徴する最も力強い色です。生成と創造、情熱を意味し、悪霊を祓う力があると信じられてきました。そのため、国王が着用する袞龍袍の色として用いられるほか、婚礼衣装など祝祭の場面でも多用されます。

-

黄(中央、土、信): 宇宙の中心を象徴し、最も高貴な色とされていました。五方色の中心に位置することから、皇帝の色として、中国の冊封体制下にあった朝鮮では王が公に使うことは制限されていましたが、王の権威を象徴する色として内装や装飾品などに用いられました。

-

白(西、秋、金、義): 純粋、真実、潔白を象徴します。光や神聖さを表す一方で、死や別れを意味する色でもあり、庶民の日常着であると同時に、喪服の色としても用いられました。韓国が「白衣民族」と呼ばれる背景には、この色の持つ清廉なイメージがあります。

-

黒(北、冬、水、智): 死や闇を象徴すると同時に、人間の知恵や威厳を表す色でもあります。武官の服装や、役人たちが頭にかぶる紗帽(サモ)などに用いられ、格式と重厚さを表現しました。

これらの五方色に加え、これらの中間色である「五間色(オガンセク)」(緑、碧、紅、紫、硫黄)も巧みに使われます。私が特に注目してほしいのは、これらの色が組み合わさることで生まれる意味です。例えば、婚礼衣装で新婦が緑の唐衣に赤いチマを着るのは、陰(緑)と陽(赤)の調和を表し、子孫繁栄を願う意味が込められています。ドラマの登場人物が着ている服の色が、以前と変わった時、それは彼らの心境や立場に大きな変化があったサインかもしれません。色彩の言語を理解することで、セリフに頼らない登場人物の心理描写をも読み取ることができるようになるのです。

| 色 | 方角/季節 | 五行 | 徳目 | 象徴と意味 |

| 青 | 東 / 春 | 木 | 仁 | 生命、若さ、創造、希望、高潔 |

| 赤 | 南 / 夏 | 火 | 礼 | 権威、情熱、太陽、厄除け、祝祭 |

| 黄 | 中央 | 土 | 信 | 宇宙の中心、高貴、皇帝、権力 |

| 白 | 西 / 秋 | 金 | 義 | 純粋、真実、潔白、神聖、死、喪服 |

| 黒 | 北 / 冬 | 水 | 智 | 知恵、威厳、格式、死、闇 |

豪華絢爛な装身具:ノリゲ・ピニョ・カチェの役割と美学

韓国時代劇の衣装の美しさを一層引き立てているのが、精巧で豪華な装身具(アクセサリー)の数々です。これらは単なる飾りではなく、着用者の身分や富、さらには個人の願いや祈りまでもが込められた、文化的な意味合いの濃いアイテムでした。特に、女性を彩る「ノリゲ」、「ピニョ」、そして「カチェ」は、その時代の美意識と社会構造を映し出す鏡と言えるでしょう。

「ノリゲ」は、女性のチョゴリの結び紐やチマの腰の部分に付けられる装飾品です。様々な形の宝石や貴金属、そして色鮮やかな組紐や房で構成されており、歩くたびに優雅に揺れる姿が非常に美しいです。ノリゲのモチーフには、子孫繁栄を願うザクロや蝶、富を象徴するコウモリ、長寿を意味する瓢箪など、様々な吉祥文様が用いられました。これは、ノリゲがお守りとしての役割も担っていたことを示しています。私が時代劇の小道具について学んだ際、王族や上流階級の女性が持つノリゲは、三つの飾りが一組になった「三作ノリゲ」が最も格式が高いとされていることを知りました。ドラマの中で女性キャラクターがどのようなノリゲを身につけているかに注目すると、その家柄や願いを推測するヒントになります。

「ピニョ」は、既婚女性が結い上げた髪に挿すかんざしのことです。これは、既婚者であることの最も分かりやすい証であり、その材質やデザインによって身分が厳しく区別されていました。王妃は龍や鳳凰をかたどった豪華なピニョ(ヨンジャム、ポンジャム)を、両班の女性は翡翠や珊瑚、金、銀などで作られたものを、そして庶民は木や角でできた簡素なものを使用していました。ピニョは単なる髪飾りではなく、貞節の象徴でもあり、夫以外の男性に抜かれることは最大の恥とされていました。そのため、時代劇ではピニョをめぐるドラマチックな展開が描かれることも少なくありません。

そして、朝鮮時代中期の両班女性の美意識を語る上で欠かせないのが「カチェ」です。これは、自分の髪に付け加えて髪型を豊かに、大きく見せるためのかつら(入れ毛)のことです。当時は髪が豊かで黒々としていることが美人の条件とされており、女性たちは競って大きなカチェを求めました。しかし、カチェは非常に高価で、その重さから首を痛める女性もいたため、後には社会問題となり、英祖や正祖の時代には禁止令が出されるほどでした。ドラマ『風の絵師』などで描かれる、首をかしげるようにして重いカチェを支える妓生たちの姿は、当時の歪んだ美意識を象徴しています。

これらの装身具は、韓国時代劇のビジュアルを豊かにするだけでなく、キャラクターの背景を物語る雄弁な小道具です。その細部にまで目を向けることで、より深いレベルで物語の世界に没入することができるでしょう。

髪型でわかる身分と状況:カチェからアップスタイルまで

韓国時代劇において、登場人物の髪型は、衣装と同様にその人物の年齢、身分、そして社会的状況(特に婚姻の有無)を示す極めて重要な視覚情報です。髪型の変化は、人生の節目や運命の転換点を象徴しており、これを理解することでキャラクターの背景を瞬時に読み解くことができます。

最も基本的な区別は、未婚か既婚かです。朝鮮時代の男女は、結婚するまで髪を切らずに長く伸ばすのが一般的でした。未婚の女性は、その長い髪を後ろで一本の三つ編みにし、「テンギ」と呼ばれるリボンで毛先を飾る「クィミッモリ」という髪型をしていました。これは、少女や若い未婚女性の象徴であり、ドラマでヒロインの少女時代が描かれる際には必ずと言っていいほどこの髪型で登場します。未婚の男性も同様に髪を伸ばし、三つ編みにしていました。

人生最大の転換点である結婚を迎えると、男女ともに髪型が大きく変わります。成人したことを示す「冠婚葬祭」の「冠」にあたる儀式「元服(クァンレ)」や「笄礼(ケレ)」を経て、男性は髪を頭頂部で束ねて「サントゥ」というまげを結い、「マンゴン」という網で覆ってからカッ(笠)やクァン(冠)を被ります。女性は、髪を結い上げて頭の後ろでまとめる「チョクチヌンモリ(またはチョンモリ)」というアップスタイルにし、そこにピニョ(かんざし)を挿します。この髪型の変化は、社会的な責任を負う成人になったことを意味し、特に女性にとっては既婚者であることの明確な証でした。

宮廷に仕える女性たちの髪型はさらに複雑です。女官(ナイン)たちは、身分や役職に応じて厳格に定められた髪型をしていました。また、国王の寵愛を受けた側室(後宮)は、より elaborate な髪型や豪華な髪飾りの使用が許されました。先に触れた「カチェ(入れ毛)」は、特に富と美の象徴として、両班の女性や妓生(キーセン)たちの間で流行しました。彼女たちは、自身の髪にカチェを加えて、より大きく、より高く髪を結い上げることでその美しさと地位を競い合ったのです。しかし、その過度な流行は、後に風紀を乱すとして規制の対象となりました。

私が時代劇の制作に関わった際のエピソードですが、あるキャラクターが没落していく過程を表現するために、最初は大きく豪華だったカチェを、徐々に小さく質素なものに変え、最後には乱れ髪にするという演出を行いました。このように、髪型の変化は、セリフ以上に雄弁にキャラクターの運命を物語ることがあります。視聴者の皆さんも、登場人物の髪型がいつ、どのように変わるかに注目してみてください。そこには、彼らの人生の大きなドラマが隠されているはずです。

韓国時代劇の衣装製作の舞台裏と現代における楽しみ方のすべて

これまで韓国時代劇の衣装が持つ歴史的な意味やルールについて見てきましたが、ここでは視点を変えて、あの美しい衣装がどのようにして生み出されるのか、その製作の舞台裏に迫ります。また、伝統的な衣装が現代においてどのように受け継がれ、新しい形で楽しまれているのか、その多様な広がりについても紹介します。時代考証の緻密な世界から、ファッションとしての新たな可能性までを知ることで、韓国時代劇の衣装文化をより立体的に捉えることができるでしょう。

衣装製作の裏側:時代考証と職人技が光る芸術

私たちが画面越しに感嘆する韓国時代劇の美しい衣装は、一朝一夕に出来上がるものではありません。その裏側には、歴史学者やデザイナー、そして数多くの職人たちの、気の遠くなるような地道な努力と情熱が注がれています。衣装製作のプロセスは、まさに歴史研究と芸術的創造が融合した総合芸術と言えるでしょう。

すべての基本となるのが、「時代考証」です。衣装デザイナーは、まず物語の舞台となる時代の服飾史を徹底的に調査します。当時の絵画や文献、出土品などを参考に、身分や性別、年齢に応じた服装の基本的な形、素材、色、文様などを正確に把握します。私が駆け出しの頃、あるデザイナーのアシスタントとして資料室にこもった経験がありますが、壁一面に貼られた古画のコピーや生地のサンプル、文様のスケッチの数々に圧倒されました。一つの衣装をデザインするために、膨大な量の歴史的知識が必要とされるのです。例えば、「王の肖像画(御真)」は、王が着用した袞龍袍のディテールを知るための第一級の資料となります。

考証に基づいてデザイン画が完成すると、次はそのデザインを形にする職人たちの出番です。生地の選定から染色、裁断、縫製、そして刺繍に至るまで、各分野の専門家がその技を振るいます。特に、韓国の伝統的な染色技術は、天然の染料を用いて深みのある独特の色合いを生み出します。また、胸背や衣装全体に施される刺繍は、熟練の職人が数ヶ月かけて手作業で行うことも珍しくありません。龍や鳳凰、花鳥風月といった複雑な文様を、一針一針丹念に縫い上げていく作業は、まさに忍耐と精緻さの極みです。

しかし、時代劇の衣装は、単なる歴史の再現ではありません。視聴者に魅力的だと思わせるための、現代的なアレンジや美的センスが加えられます。例えば、史実ではもっと地味だったかもしれない色を、キャラクターの性格に合わせてより鮮やかにしたり、現代人の体型に合わせてシルエットを微調整したりします。この「考証」と「創造」の絶妙なバランスこそが、デザイナーの腕の見せ所なのです。

このようにして作られた衣装は、俳優が身にまとうことで初めて命が吹き込まれます。衣装は俳優の役作りを助け、視聴者を物語の世界へと誘う強力な装置となるのです。次に時代劇を観る際には、その美しい衣装の裏にある、デザイナーや職人たちの見えない努力に思いを馳せてみてはいかがでしょうか。

有名ドラマの衣装分析:「チャングム」「トンイ」の事例

数ある韓国時代劇の中でも、特に衣装が物語の重要な要素として機能し、視聴者に強い印象を残した作品として『宮廷女官チャングムの誓い』と『トンイ』が挙げられます。これらの作品の衣装を分析することで、これまで見てきた衣装のルールが、実際の物語の中でどのように効果的に使われているかを具体的に理解することができます。

『宮廷女官チャングムの誓い』は、主人公ソ・ジャングムが宮廷料理人から女医へと、波乱万丈の人生を歩む物語です。このドラマの衣装の巧みさは、チャングムの身分の変化を服装によって見事に表現した点にあります。見習い女官(センガクシ)時代の簡素な服から、正式な女官(ナイン)の緑の衣装、そして最高尚宮(チェゴサングン)に次ぐ地位である尚宮(サングン)の玉色の唐衣へと、彼女の成長と地位の上昇が衣装の色と形で示されます。そして、物語の大きな転換点となるのが、女医になってからの服装です。それまでの華やかな宮廷衣装とは一線を画す、青を基調とした実直で知的な医女服は、彼女が新たな専門職の道を歩み始めたことを視覚的に強く印象付けました。私が多くの視聴者から聞いた感想で最も多かったのが、「チャングムの医女服姿が格好良かった」というものです。これは、衣装がキャラクターのアイデンティティを確立する上で、いかに強力なツールであるかを示す好例です。

一方、『トンイ』は、最下層の賤民である水仕女(ムスリ)から、後の英祖の母となる淑嬪崔氏(スクピンチェシ)へと上り詰めた女性の物語です。この作品では、衣装の「格差」がよりドラマチックに描かれています。物語の序盤、トンイが着ているのは、粗末な素材で作られたくすんだ色のムスリの服です。しかし、彼女が王の寵愛を受け、承恩尚宮(スンウンサングン)、そして側室へと地位を上げていくにつれて、その衣装は驚くほど豪華絢爛に変化していきます。特に、彼女が初めて正式な後宮として美しい唐衣をまとったシーンは、彼女の人生のシンデレラストーリーを象徴する場面として、多くの視聴者の記憶に刻まれました。また、このドラマでは、仁顯王后(イニョンワンフ)の穏やかで気品のある衣装と、張禧嬪(チャンヒビン)の野心的で華美な衣装が対照的に描かれ、二人のキャラクター性と対立関係を際立たせる効果的な演出となっていました。

これらの作品からわかるように、衣装は単なる背景美術ではなく、物語を語り、キャラクターを造形し、視聴者の感情に訴えかける「もう一人の俳優」とも言える存在なのです。

現代ファッションへの影響:新しい韓服(改良韓服)のトレンド

韓国時代劇を通じて世界中の人々を魅了した伝統衣装・韓服は、その美しさと文化的価値を保ちながら、現代のライフスタイルに合わせて進化を遂げています。特に近年、「生活韓服」や「改良韓服(ケリャンハンボク)」と呼ばれる新しいスタイルの韓服が若者を中心に大きなトレンドとなっており、伝統とモダンが融合した新しいファッションとして注目を集めています。

改良韓服の最大の特徴は、伝統的な韓服の美しさを残しつつ、日常生活で着やすいようにデザインされている点です。例えば、伝統的なチマチョゴリは、着付けが複雑で動きにくいという側面がありましたが、改良韓服では、ワンピース型のチマや、着脱が簡単なラップスカート、丈を短くしたチョゴリ風ブラウスなど、洋服感覚で手軽に着られるアイテムが豊富に展開されています。素材も、伝統的な絹や麻だけでなく、コットンやポリエステル、レースといった現代的な生地が用いられ、洗濯などの手入れがしやすい点も人気の理由です。

私がソウルの仁寺洞(インサドン)や三清洞(サムチョンドン)を訪れた際に驚いたのは、これらの改良韓服を、観光客だけでなく地元の若者たちがごく自然に普段着として楽しんでいる姿でした。伝統的な宮殿や韓屋(ハノク)を背景に、モダンにアレンジされた韓服を着て散策する姿は、まさに過去と現在が美しく調和した光景でした。

このトレンドは、K-POPアイドルの影響も大きく受けています。BLACKPINKやBTSといった世界的なアーティストが、ミュージックビデオやステージ衣装に韓服をモチーフにしたデザインを積極的に取り入れたことで、韓服の現代的な魅力が世界に発信されました。彼らが着用した衣装は、伝統的な文様やシルエットを大胆に再解釈したもので、若い世代にとって「韓服はクールでスタイリッシュなもの」という新しいイメージを植え付けました。

また、改良韓服のデザインは非常に多様化しており、カジュアルな日常着から、オフィスにも着ていけるようなシックなデザイン、さらには結婚式のゲストドレスとして使えるようなフォーマルなものまで、様々なTPOに対応するアイテムが見つかります。価格帯も比較的手頃なものが増え、多くの人が伝統文化を身近なファッションとして楽しめる環境が整っています。このように、韓服は博物館に飾られる過去の遺産ではなく、現代を生きる人々によって常に新しく創造され続ける、生きた文化なのです。

韓国での衣装レンタル体験:時代劇の主人公になる方法

韓国時代劇を観て、「一度でいいから、あの美しい衣装を着てみたい」と憧れを抱いた方は少なくないでしょう。その夢、実は韓国旅行で簡単に叶えることができます。ソウルの景福宮(キョンボックン)や昌徳宮(チャンドックン)といった古宮周辺や、仁寺洞(インサドン)、北村韓屋村(プクチョンハノクマウル)などには、観光客向けに韓服をレンタルする店が数多くあり、手軽に時代劇の主人公気分を味わうことができます。

これらのレンタルショップでは、驚くほど多種多様な韓服が用意されています。伝統的なデザインの韓服から、パステルカラーやレースを使った華やかなフュージョン韓服(改良韓服)まで、数百着の中から自分の好みに合った一着を選ぶことができます。王様や王妃、ソンビや武官、あるいは妓生といった、ドラマでおなじみのキャラクターをテーマにした衣装を選べる店もあります。私が友人たちと体験した際には、どの衣装にするかを選ぶだけで1時間以上も盛り上がってしまいました。それほどまでに選択肢が豊富で、心躍る体験です。

レンタル料金には、通常、衣装一式に加えて、ヘアセットや、ハンドバッグ、髪飾りといった小物も含まれていることが多く、手ぶらで訪れても完璧な韓服スタイルに変身できます。料金は時間制(2時間、4時間、1日など)が一般的で、数千円程度からと非常にリーズナブルです。

そして、韓服レンタル体験の最大の魅力は、韓服を着用していると、景福宮をはじめとするソウルの主要な古宮の入場料が無料になるという特典です(※この特典は変更される可能性があるため、訪問前に公式サイトで確認することをお勧めします)。美しい伝統衣装をまとって、壮麗な宮殿の敷地を散策すれば、まるで自分がドラマの世界にタイムスリップしたかのような気分に浸れること間違いなしです。友人やカップル、家族と一緒に、宮殿の様々な場所で写真を撮れば、忘れられない旅の思い出になるでしょう。

最近では、プロのカメラマンによるスナップ写真撮影がセットになったプランも人気です。自分たちで撮るのとは一味違う、クオリティの高い写真を残したい方にはおすすめです。韓国を訪れる機会があれば、ぜひこの韓服レンタルを体験してみてください。それは、単なる記念撮影以上の、韓国の文化を肌で感じる素晴らしい体験となるはずです。

【参考ページ】

-

韓国観光公社公式サイト – 韓服体験案内

-

景福宮公式サイト – 観覧案内(韓服着用者無料入場など)

韓国時代劇の衣装の魅力を再発見し、ドラマ鑑賞を10倍楽しむための知識

-

韓国時代劇の衣装は、着用者の身分、階級、職業を視覚的に示す重要な役割を担っています。

-

王が着る赤い「袞龍袍」の胸の龍の刺繍は、最高の権威の象徴です。

-

世子の衣装は青色が多く、未来の王としての若さや希望を表しています。

-

王妃の「唐衣」に刺繍された鳳凰は、高貴な女性の象徴です。

-

両班(ヤンバン)の「道袍」や「カッ(笠)」は、知性と品格を表すスタイルです。

-

庶民の服装は白が基本で、素材は麻や木綿など実用性が重視されていました。

-

役人の官服は色で階級が分けられ、赤が最も高く、青、緑と続きます。

-

胸の刺繍「胸背」の文様(鳥や猛獣)で、文官か武官か、さらに階級がわかります。

-

未婚女性は三つ編みに赤いリボン、既婚女性は髪を結い上げピニョ(かんざし)を挿します。

-

衣装の色は「五方色」(青、赤、黄、白、黒)の思想に基づいており、それぞれに深い意味があります。

-

「ノリゲ」はチョゴリに付ける装飾品で、お守りとしての意味も持ちます。

-

「カチェ」という入れ毛の大きさは、富と美のステータスでしたが、後に規制されました。

-

衣装製作の裏には、緻密な時代考証と、染色や刺繍の職人技が存在します。

-

『チャングム』や『トンイ』では、主人公の身分上昇が衣装の変化で効果的に表現されています。

-

現代では、伝統的な韓服をアレンジした「改良韓服」がファッションとして楽しまれています。

この記事を通じて、韓国時代劇の衣装が持つ奥深い世界の一端に触れていただけたことでしょう。これまで何気なく見ていた衣装の一つ一つに、歴史的な背景や社会的なルール、そして作り手たちの想いが込められていることを知ると、ドラマの登場人物たちがより生き生きと、人間味あふれる存在として感じられるようになります。次にあなたが韓国時代劇を観る際には、ぜひ登場人物の服装に注目してみてください。王の袞龍袍の色が変わった意味は何か、ヒロインの髪型が変わったのはなぜか、ライバルの装身具が豪華な理由は何だろうか。そんな風に、衣装に隠されたメッセージを読み解こうとすることで、あなたはもはや単なる視聴者ではなく、物語の謎を解き明かす探偵のような視点を得ることができるはずです。さあ、この新しい知識を手に、あなたのお気に入りの韓国時代劇をもう一度見返してみませんか。きっと、以前とは全く違う、新鮮な感動と発見があなたを待っていることでしょう。

■韓国ドラマ愛好家

・現代ドラマから時代劇まで幅広く楽しむ熱心なファン

・感動的なストーリーと演技力の高い俳優陣に魅了される

■おすすめの韓国ドラマ

・現代ドラマ:「私の期限は49日」「華麗なる遺産」

・時代劇:「トンイ」「輝くか、狂うか」「朝鮮ガンマン」「馬医」「ホジュン」

■注目の俳優・女優

・女優:ハン・ヒョジュ、ムン・チェウォン

・俳優:ぺ・スビン、キム・ジュヒョク

■当ブログでは、韓国ドラマの魅力を深掘りし、おすすめ作品や印象的なシーン、俳優・女優の魅力をお伝えします。韓国ドラマの世界にどっぷりと浸かりたい方、これから韓ドラデビューする方、どなたでも楽しめる内容をお届けします♪