ヨ・ジングが一人二役の圧巻の演技を見せた韓国ドラマ『王になった男』。その手に汗握るストーリー展開と、王と影武者、そして王妃が織りなす切ないロマンスに、多くの人が心を掴まれたのではないでしょうか。壮大な歴史が息づく時代劇の重厚な物語に触れると、「この物語はどこまでが実話なのだろう?」「主人公イ・ホンのモデルとなった王は、歴史上どんな人物だったの?」といった疑問が次々と湧き上がってくるものです。特に、物語の重要な鍵を握る「承政院日記の空白の15日間」とは一体何なのか、そして光海君が「暴君」と呼ばれた解説を求める声も少なくありません。

私自身、初めて韓国時代劇『トンイ』を観た時の衝撃は今でも忘れられません。理不尽な運命に翻弄されながらも、決して自分を信じる心を失わず、誠実に生きることで周囲の心を動かしていく主人公の姿は、まるで人生の縮図のようでした。この体験から、物語の背景にある歴史や文化を知ることで、作品の感動は何倍にも増幅すると確信しています。『王になった男』もまた、史実という骨格の上に、見事な創作という肉付けが施された傑作です。

この記事では、単なるあらすじの紹介に留まらず、以下の点を深く、そして分かりやすく解説していきます。

- 『王になった男』のモデルとなった朝鮮王朝第15代王・光海君の波乱に満ちた生涯

- ドラマの物語はどこまでが実話で、どこからがフィクションなのか、その境界線の徹底比較

- 光海君はなぜ「暴君」と呼ばれたのか?再評価される「名君」としての一面とは?

- 史実を知ることで、ドラマの感動がさらに深まる見どころポイント

ネットに溢れる断片的な情報ではなく、信頼できる情報源に基づき、物語の真の魅力を余すことなくお伝えします。この記事を読み終える頃には、あなたは『王になった男』という作品を新たな視点で見つめ直し、その奥深さに再び感動することでしょう。さあ、歴史と創作が融合した壮大な物語の世界へ、一緒に旅立ちましょう。

『王になった男』は実話?モデルとなった光海君の生涯を解説

ドラマ『王になった男』の物語の核となる王イ・ホン。彼のキャラクターは、朝鮮王朝史の中でも特に劇的な人生を送った第15代王・光海君(クァンヘグン、1575-1641)がモデルとなっています。ドラマのストーリーはフィクションですが、その背景には光海君が生きた時代の実話、つまり厳しい現実が色濃く反映されています。彼の生涯を解説することで、ドラマの登場人物たちが抱える苦悩や葛藤の根源を深く理解することができます。

モデルは朝鮮王朝第15代王・光海君!その誕生から即位まで

光海君の人生は、その始まりから決して平穏なものではありませんでした。彼は第14代王・宣祖(ソンジョ)の次男として生まれましたが、その母は側室である恭嬪金氏(コンビンキムシ)でした。朝鮮王朝は儒教を国教とし、嫡流(正室の子)を重んじる社会です。そのため、正室から生まれた王子がいなかったにもかかわらず、側室の子である光海君の立場は常に不安定でした。父である宣祖は、光海君の聡明さを認めつつも、彼を正式な世子(セジャ、王位継承者)とすることに長く躊躇します。その背景には、宣祖自身が傍系から王位に就いたというコンプレックスがあったとも言われています。

光海君の運命を大きく動かしたのは、1592年に勃発した壬辰倭乱(イムジンウェラン)、日本では「文禄・慶長の役」として知られる豊臣秀吉による朝鮮侵攻でした。首都・漢城(ハンソン、現在のソウル)が陥落寸前になると、父・宣祖は王都を捨てて北へと避難します。この国家存亡の危機において、光海君は世子に冊封され、父王とは別に分朝(ブンチョ、臨時政府)を率いて国内に残り、日本軍への抵抗活動を指揮するという重責を担うことになったのです。彼は各地を回り、義兵の蜂起を促し、民心をまとめ、軍事物資を調達するなど、リーダーとして目覚ましい活躍を見せました。この戦争体験は、彼に現実的な政治感覚と、民の苦しみへの深い理解を植え付け、後の彼の政治姿勢に大きな影響を与えました。

壬辰倭乱当時、父の宣祖が義州に避難すると、光海君は世子として国政を代行し、民を慰撫し、軍糧米を確保するなど、戦争を勝利に導く上で大きな役割を果たしました。しかし、宣祖はこのような光海君を牽制し、嫡子である永昌大君を世子にしようとしました。

しかし、戦争が終わると、彼の立場は再び危うくなります。宣祖が晩年に迎えた正室・仁穆王后(インモクワンフ)が嫡子である永昌大君(ヨンチャンデグン)を産んだためです。宣祖は明らかに永昌大君を寵愛し、光海君の世子の地位を脅かしました。王宮内は光海君を支持する勢力(大北派)と、永昌大君を支持する勢力(小北派)に分かれ、激しい政治闘争が繰り広げられます。ドラマで描かれる、常に暗殺の脅威に怯えるイ・ホンの姿は、まさにこのいつ世子の座を奪われるか分からないという、光海君の極度の緊張状態を反映したものです。1608年、宣祖が急逝し、紆余曲折の末に光海君はついに王位に就きますが、彼の治世は、その始まりから血塗られた権力闘争の嵐の中にあったのです。この複雑な背景こそが、彼が後に下す厳しい決断の伏線となっていきます。

波乱の治世!光海君が直面した王位継承問題と政敵たち

1608年、多くの困難を乗り越えてついに朝鮮王朝第15代王として即位した光海君。しかし、彼の前途にはさらなる茨の道が待ち受けていました。王位に就いたからといって、彼の権力基盤は決して盤石ではなかったのです。彼の治世は、即位直後から深刻な王位継承問題と、それに伴う激しい党派争いによって常に揺さぶられ続けました。ドラマ『王になった男』でイ・ホンが常に政敵の陰謀に神経をすり減らす姿は、この実話に基づいています。光海君の政治を解説する上で、この血塗られた権力闘争は避けて通れません。

彼の治世における最大の悲劇であり、後に彼が「暴君」と非難される最大の要因となったのが、「廃母殺弟(ペモサルチェ)」と呼ばれる一連の事件です。これは、母(仁穆大妃)を廃し、弟(永昌大君)を殺害した、という衝撃的な内容でした。

まず標的となったのは、異母弟である永昌大君でした。彼は宣祖の唯一の嫡子であり、光海君にとっては正統性の面で最大の脅威でした。光海君を支持する大北派は、反逆の싹を摘むという名目のもと、永昌大君を排除しようと画策します。1613年、7人の庶子(ソジャ、側室の子)が起こしたとされる「癸丑獄事(ケチュクオクサ)」という謀反事件が捏造され、その首謀者としてわずか8歳の永昌大君が無理やり結びつけられました。彼は江華島(カンファド)に流罪となり、翌年、蒸殺(部屋に閉じ込め、高温のオンドルで蒸し殺す)という残虐な方法で殺害されたと伝えられています。ドラマでイ・ホンが弟を殺した悪夢にうなされるシーンは、この悲劇的な史実が元になっています。

次に、永昌大君の母であり、先王の正室、すなわち国王の母(大妃)である仁穆大妃に向けられました。大北派は、仁穆大妃が光海君を呪詛し、父の宣祖の死に関与したという罪をでっち上げ、彼女を大妃の位から引きずり下ろし、西宮(ソグン、現在の徳寿宮)に幽閉しました。儒教の道徳観が絶対であった朝鮮王朝において、実の弟を殺し、義理とはいえ母を幽閉するという行為は、人倫に悖る大罪と見なされました。これらの事件は、光海君自身の意思がどこまで介在したかは議論が分かれるものの、彼の治世に拭い去れない汚点を残し、多くの臣下、特に西人派の強い反発を招くことになりました。彼らが後にクーデターを起こす際の、最も重要な大義名分となったのです。

クーデターと追放、そして最期―光海君の悲劇的な晩年

優れた外交手腕と内政改革で実績を積み上げていたにもかかわらず、光海君の王座は突如として崩壊します。1623年、「仁祖反正(インジョバンジョン)」と呼ばれるクーデターが勃発したのです。これは、西人派が中心となり、光海君の甥にあたる綾陽君(ヌンヤングン)を新たな王として擁立した軍事政変でした。ドラマの緊張感あふれる宮中の権力闘争は、この歴史的な実話に繋がっていきます。彼の悲劇的な晩年を解説することは、この時代の非情さを物語っています。

クーデターの主導者である綾陽君(後の第16代王・仁祖)には、光海君に対する個人的な深い恨みがありました。彼の弟である綾昌君(ヌンチャングン)が謀反の疑いをかけられ、自決に追い込まれていたのです。綾陽君はこれを光海君の仕業と信じ、復讐の機会をうかがっていました。西人派の官僚たちは、光海君の「廃母殺弟」を人倫にもとる暴政と非難し、さらに明との関係を重視する立場から、後金(後の清)との実利的な中立外交を進める光海君を「大義を捨てた王」と断罪しました。これらがクーデターの正当性を主張する大義名分となりました。

クーデターは周到に準備され、深夜に決行されました。光海君は完全に油断しており、反乱軍が王宮に迫っていることを知った時にはすでに手遅れでした。彼はほとんど抵抗できずに捕らえられ、王位を剥奪されます。王の座から引きずり下ろされた光海君は、まず江華島(カンファド)へと流罪になりました。その後、謀反の噂が絶えなかったことから、さらに遠く、朝鮮半島最南端の済州島(チェジュド)へと移されます。かつて国の頂点に立った王が、都から最も離れた孤島で幽閉生活を送るという、過酷な運命を辿ったのです。

ドラマ『王になった男』では、王イ・ホンは最終的に都承旨イ・ギュの手によって毒殺されるという、劇的な最期を迎えます。しかし、史実の光海君は、クーデターで殺されることはありませんでした。彼は流刑地である済州島で18年もの長い歳月を生き延び、1641年に66歳でその波乱の生涯を閉じました。死因は病死あるいは自然死とされています。王位を追われた後、歴史上は「暴君」として記録され、廟号(王の功績を称えて贈られる名前)も与えられず、単に「光海君」と君号で呼ばれることになりました。彼の優れた業績が再評価されるのは、それから遥か後、近代になってからのことでした。

『王になった男』の実話とフィクションの境界線を詳細に解説

『王になった男』がこれほどまでに私たちの心を惹きつけるのは、史実という揺るぎない土台の上に、大胆かつ繊細なフィクションの物語を見事に構築しているからです。モデルとなった光海君の時代の実話を織り込みながらも、物語の中心には「王の影武者」という独創的な設定があります。ここでは、この傑作ドラマがどこまで史実に基づいており、どこからが創作なのか、その境界線を詳細に解説していきます。まずは以下の比較表で、その違いを一目で確認してみましょう。

| 比較項目 | ドラマの設定(フィクション) | 史実(実話) |

|---|---|---|

| 影武者の存在 | 道化師ハソンが王の影武者となる。 | 影武者がいたという記録は一切ない。 |

| 王と王妃の関係 | 王イ・ホンとは冷え切っていたが、影武者ハソンと心を通わせる。 | 光海君と正室・柳氏の夫婦仲は良かったとされる。 |

| 忠臣イ・ギュ | 影武者計画を主導し、最終的に王イ・ホンを毒殺する。 | モデルとされる許筠は革新的な思想家だったが、謀反の罪で処刑された。 |

| 物語の元ネタ | 「承政院日記」の空白の15日間に影武者がいたという着想。 | 実際に日記に空白期間があるが、理由は不明。 |

| 結末 | 王イ・ホンは暗殺。ハソンは宮殿を去り、王妃と再会する。 | クーデターで王位を追われ、済州島へ流罪となり生涯を終える。 |

元ネタは「承政院日記」の空白の15日間!影武者ハソンの創作秘話

ドラマの最も根幹をなす「王と瓜二つの道化師が入れ替わる」という設定。この奇想天外なアイデアは、実はある歴史記録の「謎」から着想を得ています。その歴史記録とは、「承政院日記(スンジョンウォンイルギ)」です。承政院とは、王命の伝達などを担当した朝鮮王朝の官庁で、「承政院日記」はそこで記録された、いわば王の秘書室日誌ともいえるものです。王の動静や発言、上奏された内容などが詳細に記録されており、朝鮮王朝実録と並ぶ第一級の史料とされています。

承政院日記は、朝鮮時代(1392-1910)の国王の秘書室であった承政院で毎日生産された文書を編纂したもので、国王の動静と国政全般に関する膨大な情報が収録されている。現存する承政院日記は、仁祖元年から純宗4年までの288年間の記録である。

ところが、この「承政院日記」の光海君8年(1616年)2月28日の記録に、「隠さねばならない事柄は記録しなかった」という一文が残されているのです。さらに、光海君の治世中の日記には、約15日間にわたって彼の動静が記されていない「空白の期間」が存在すると言われています。(ただし、現存する承政院日記は壬辰倭乱で多くが焼失し、仁祖時代以降に再編纂されたものであるため、この「空白」の解釈には諸説あります)。

『王になった男』の物語は、この歴史のミステリー、すなわち「王の記録がない15日間に、一体何があったのか?」という想像力から生まれました。「もしかしたら、その期間、王宮には本物の王はいなかったのではないか?」「王の身代わりを務める影武者がいたのではないか?」――この大胆な仮説こそが、道化師ハソンという魅力的なキャラクターを誕生させたのです。もちろん、光海君に影武者がいたという事実は歴史上には一切記録されておらず、これは完全にフィクションです。しかし、常に暗殺の脅威にさらされていた光海君の状況を考えれば、「影武者」という存在は、フィクションでありながらも強烈なリアリティをもって私たちの心に迫ります。この「歴史の空白」を巧みに利用した点が、本作の独創性の源泉と言えるでしょう。ちなみに、この物語は2012年にイ・ビョンホン主演で大ヒットした映画『光海、王になった男』がオリジナルであり、ドラマ版はこの映画をリメイクし、より深い人間ドラマとロマンスを加えて再構築した作品です。

ドラマで描かれた人間関係はどこまで実話?主要登場人物の真実

『王になった男』の魅力は、主人公ハソンだけでなく、彼を取り巻く個性豊かな登場人物たちによって支えられています。では、これらのキャラクターはどこまでが実話に基づいているのでしょうか。主要な登場人物のモデルと創作の背景を解説します。

- 都承旨 イ・ギュ(キム・サンギョン)

王に忠誠を誓いながらも、国の未来を憂い、影武者計画を実行する冷静沈着な策略家。彼のモデルは、光海君の時代に実在した文臣・許筠(ホ・ギュン)であると言われています。許筠は、朝鮮時代最高の問題作の一つであり、初のハングル小説とされる『洪吉童伝(ホンギルトンジョン)』の作者として有名です。彼は非常に革新的な思想の持ち主で、身分制度を批判し、庶子の才能登用などを主張しました。しかし、その過激な思想が災いし、最終的には謀反の罪で処刑されています。ドラマのイ・ギュが、身分の低いハソンの中に王の器を見出し、民のための政治を実現しようとする姿は、まさにこの許筠の思想と重なります。ただし、彼が影武者を立てたという話はもちろんフィクションです。 - 王妃 ユ・ソウン(イ・セヨン)

冷え切った夫婦関係に心を痛めながらも、影武者ハソンの優しさに惹かれていく心優しき王妃。彼女のモデルは、光海君の正室である廃妃柳氏(ペビユシ)です。史実の柳氏は、夫である光海君が王位に就く前から苦楽を共にし、クーデターで王位を追われた後も、夫と共に流刑地へ向かうことを願ったと言われるほど、夫婦仲は良かったとされています。しかし、それは許されず、一人ソウルで暮らし、光海君の死から2年後に亡くなりました。ドラマで描かれるような、王との冷え切った関係や、影武者との切ないロマンスは、物語を劇的にするためのフィクションです。しかし、彼女が品位と慈愛に満ちた人物であったという点は、史実のイメージに基づいていると言えるでしょう。 - シン・チス(クォン・ヘヒョ)やイ・ギョム(ユン・ジョンソク)など

王座を狙う悪役たち。これらは特定の個人をモデルにしたというよりは、当時実際に存在した光海君の政敵(西人派や南人派など)のイメージを凝縮して創作されたキャラクターと考えられます。彼らの存在によって、光海君が置かれていた四面楚歌の政治状況が、視聴者にも分かりやすく伝わるようになっています。

このように、『王になった男』は、実在の人物の生涯や思想を巧みに取り入れつつ、人間関係や恋愛模様においては大胆なフィクションを加えることで、重厚な歴史ドラマと誰もが共感できるエンターテインメントを両立させているのです。

結末の違いを徹底比較!史実の光海君とドラマのイ・ホンの最期

物語の結末は、その作品が持つテーマを最も象徴する部分です。『王になった男』は、その最期においても、史実とは大きく異なる、ドラマならではの結末を用意しました。史実の光海君と、ドラマの王イ・ホン、そして影武者ハソン。彼らが迎えたそれぞれの結末を比較し、その違いが持つ意味を解説します。

【史実の光海君の最期】

前述の通り、実話における光海君は、1623年のクーデター「仁祖反正」によって王位を追われました。彼は殺されることなく、江華島、そして済州島へと流刑に処されます。そこで18年という長い幽閉生活を送った後、1641年に66歳でその生涯を終えました。彼の死は、ドラマチックな暗殺などではなく、流刑地での病死、あるいは老衰による自然死であったとされています。王位を剥奪された彼は、死後も王としての追号を与えられず、「暴君」のレッテルを貼られたまま歴史に名を残すことになりました。彼の政治的な功績が再評価されるのは、ずっと後の時代になってからです。

【ドラマのイ・ホンとハソンの最期】

一方、ドラマの結末は全く異なります。物語の終盤、本物の王イ・ホンは、麻薬の後遺症と狂気に蝕まれながらも宮殿に戻ります。しかし、もはや彼に王の器はなく、国を正しい道に導くことは不可能でした。民を愛し、真の王へと成長したハソンに国の未来を託すため、そしてこれ以上の流血を避けるため、忠臣イ・ギュは断腸の思いでイ・ホンに毒を盛ります。つまり、ドラマの王イ・ホンは、史実とは異なり、クーデターではなく忠臣の手によって暗殺されるのです。これは、物語のテーマ性を際立たせるための、非常に効果的な創作と言えるでしょう。

そして、主人公である影武者ハソンは、王の死後、王妃や忠臣たちに見送られて宮殿を去り、一人の人間として新たな人生を歩み始めます。彼は王位に固執せず、愛する人々と国の平和を願い、自らの意志で権力の座から降りました。そして2年後、王妃ソウンと再会を果たし、共に生きていくことを誓うという、希望に満ちたラストシーンで物語は幕を閉じます。これは、「真の王とは血筋や権力ではなく、民を思う心を持つ者である」というドラマの核心的なメッセージを体現した結末です。

史実の光海君の孤独な最期と、ドラマのハソンが見つけたささやかな幸せ。この対比は、歴史の非情さと、物語が私たちに与えてくれる希望の両方を浮き彫りにします。史実の結末は変えられませんが、フィクションであるドラマは、私たちに「もしも」の世界を見せ、人間としての幸せとは何かを問いかけてくれるのです。

『王になった男』のモデル光海君は暴君?名君?史実を解説

歴史上の人物の評価は、時代や立場によって大きく変わることがあります。『王になった男』のモデルとなった光海君ほど、その評価が「暴君」と「名君」の間で揺れ動く王も珍しいでしょう。ドラマでは、狂気に満ちた暴君としての一面と、民を思う名君としての一面の両方が描かれていますが、実話としての彼の評価はどうだったのでしょうか。彼がなぜ暴君と呼ばれたのか、そして近年なぜ名君として再評価されているのか、その両面から史実を深く解説します。

「暴君」の烙印を押された理由―廃母殺弟の真相に迫る

光海君が後世、「暴君」という不名誉なレッテルを貼られることになった最大の理由は、彼の治世中に行われた一連の粛清、特に「廃母殺弟(ペモサルチェ)」に集約されます。これは、儒教の徳治を国家の根幹としていた朝鮮王朝において、最も許されざる非道な行いと見なされました。

「殺弟」とは、前述の通り、異母弟である永昌大君を死に追いやった事件です。光海君の支持基盤であった大北派は、対立勢力が永昌大君を王に擁立しようとする動きを警戒し、謀反の罪を着せて彼を排除しました。当時わずか8歳だった永昌大君が、江華島で非業の死を遂げたことは、多くの人々に衝撃を与えました。たとえ光海君が直接手を下していなくても、王としてこれを黙認した責任は免れません。

「廃母」は、永昌大君の母であり、先王・宣祖の正室であった仁穆大妃を、大妃の尊号を剥奪して西宮に幽閉した事件を指します。国王の母(たとえ義母であっても)を罪人として扱うことは、親孝行を絶対的な徳目とする儒教社会では考えられない暴挙でした。これにより、光海君は親兄弟の情を捨て、人倫にもとる行いをした王として、多くの臣下、特に西人派の士大夫たちから猛烈な非難を浴びることになります。

これらの事件の背景には、光海君自身の不安定な王位がありました。側室の子として生まれ、常に正統性の問題を抱えていた彼は、嫡子である永昌大君の存在そのものが脅威でした。彼の一連の行動は、自身の王権を強化し、反対勢力を一掃するための、冷徹な政治的判断であったと解釈することもできます。しかし、その手段があまりにも苛烈であったため、結果的に多くの敵を作ることになりました。そして、彼を王座から引きずり下ろした仁祖反正の勢力は、自らのクーデターを正当化するために、光海君のこれらの非道な行いを強調し、「暴君・光海君」というイメージを歴史に刻み込んだのです。つまり、彼の評価は、ある意味で「勝者によって書かれた歴史」の影響を強く受けていると言えるでしょう。

再評価される「名君」としての側面―外交と内政における功績

「暴君」という評価の一方で、近年の歴史研究では、光海君の政治家としての卓越した手腕が再評価され、「名君」であったとする見方が強まっています。特に、彼の現実主義的な外交政策と、民衆の生活を安定させようとした内政改革には、目を見張るものがあります。

【卓越した中立外交】

当時、東アジアの情勢は激動の時代でした。朝鮮が宗主国として仕えていた明が衰退し、北方の満州では女真族のヌルハチが建てた後金(後の清)が勢力を拡大していました。明は、壬辰倭乱で朝鮮を助けた恩を盾に、後金との戦いへの派兵を要求してきます。しかし、壬辰倭乱で国土が疲弊しきっていた朝鮮に、新たな戦争に加わる体力はありませんでした。ここで光海君は、「中立外交(両端外交)」と呼ばれる、極めて現実的で巧みな外交政策を展開します。彼は、明への義理を果たしつつも、後金との無用な衝突を避けることで、朝鮮を戦争の惨禍から守ろうとしました。この政策は、親明派の士大夫たちからは「恩知らずの裏切り」と非難されましたが、結果的に民衆の命と平和を守ったという点で、高く評価されています。

【民衆のための内政改革】

光海君は、壬辰倭乱で苦しんだ民衆の負担を軽減するため、内政改革にも力を注ぎました。その代表的な政策が「大同法(テドンポプ)」の施行です。これは、それまで地方の特産物を現物で納めていた貢納制度を、米で統一して納めさせる税制改革でした。これにより、貢納の過程で不正を働いていた役人や商人の搾取がなくなり、農民の負担が大幅に軽減されました。大同法は、京畿道で試験的に始められただけでしたが、民の生活を第一に考える彼の政治姿勢を象徴する政策として知られています。

また、文化面でも大きな功績を残しています。朝鮮最高の医学書と名高い『東医宝鑑(トンイポガム)』は、彼の治世に完成しました。これは、宣祖の時代から編纂が始まったものですが、光海君が全面的に支援し、ついに刊行に至ったのです。『東医宝鑑』は、その体系的な内容と実用性から、2009年にユネスコの世界記録遺産に登録されています。

これらの功績を見れば、光海君が単なる暴君ではなく、国の未来を見据え、民の生活を案じる優れた君主であったことは明らかです。彼の悲劇は、その革新的な政策が、当時の硬直したイデオロギーや党派争いの中で理解されなかったことにあるのかもしれません。

【執筆者視点】歴史の評価は誰が作る?光海君から学ぶ多角的な視点

光海君の生涯を追っていると、私は以前、韓国時代劇『トンイ』を観た時の感動を思い出します。低い身分から王の側室となった主人公トンイが、理不尽な運命に翻弄されながらも、決して自分を信じる心を失わずに誠実に生きることで、周囲の人々の心を動かしていく。その姿は、私たちに逆境を乗り越える強靭な心(レジリエンス)の価値を教えてくれました。光海君もまた、側室の子という出自、国家存亡の危機、そして絶え間ない政争という逆境の中で、国と民のために最善と信じる道を突き進もうとした人物ではなかったでしょうか。

彼の人生は、「歴史の評価は常に勝者によって記される」という事実を私たちに突きつけます。クーデターを成功させた仁祖とその支持勢力にとって、自らの行動を正当化するためには、光海君を「人倫にもとる暴君」として断罪する必要がありました。その結果、彼の優れた外交手腕や民衆本位の政策は長い間、歴史の闇に葬られてしまったのです。もし、あのクーデターが起こらなければ、彼は朝鮮王朝史に残る「名君」として称えられていたかもしれません。

ここに、私たちが『王になった男』のような歴史ドラマを観る大きな意義があると感じています。これらの作品は、単なる娯楽に留まりません。私たちに、公式の歴史記録だけでは見えてこない、人物の多面性や人間的な苦悩を想像させ、歴史を多角的に見る視点を与えてくれます。ドラマというフィクションを通して、私たちは「暴君」というレッテルを一度剥がし、「光海君」という一人の人間として彼に向き合うことができます。なぜ彼は非情な決断を下さねばならなかったのか。彼が本当に守りたかったものは何だったのか。そう問いかけることで、歴史は単なる暗記科目ではなく、現代に生きる私たち自身の人生や社会を映し出す、生きた物語となるのです。

私がこのサイトで目指しているのは、まさにこのような体験の共有です。表面的なレビューだけでは味わえない、物語の真の魅力を、その背景にある歴史や文化といった「深み」と共にお届けすること。光海君の物語は、私たちに歴史の面白さと、物事を一面だけで判断することの危うさを教えてくれる、最高の教材と言えるでしょう。

『王になった男』の実話とモデルを理解し感動を深める総解説

これまで、『王になった男』の実話の背景、モデルとなった光海君の生涯、そして歴史とフィクションの巧みな融合について詳しく解説してきました。これらの知識は、単なる豆知識に留まらず、ドラマの感動を何倍にも増幅させてくれる鍵となります。最後に、この記事の総まとめとして、史実の理解がどのように作品鑑賞を豊かにするのか、そしてこの壮大な物語から私たちが何を得られるのかを探ります。

史実を知ることで見えてくる『王になった男』の新たな魅力

史実というフィルターを通して『王になった男』をもう一度観ると、これまで気づかなかったキャラクターの言葉の重みや、行動の背景にある切実さが、より鮮明に浮かび上がってきます。

例えば、ドラマの中で王(あるいはハソン)が、明と後金の使者の間で板挟みになり、苦悩するシーン。光海君が繰り広げた「中立外交」の実話を知っていると、この場面が単なる政治的な駆け引きではなく、国の存亡をかけたギリギリの綱渡りであることが痛いほど伝わってきます。臣下たちが「明への恩義を忘れたのか!」と突き上げる声は、実際に光海君が浴びた非難そのものであり、その中で孤独に耐え、民の平和を守ろうとする王の姿に、私たちはより深い共感を覚えるでしょう。

また、ハソンが民の苦しみを知り、税制改革「大同法」の実施を決意する場面。これが光海君の実際の内政改革に基づいていることを知れば、ハソンの行動は単なる道化師の思いつきではなく、歴史が求めた必然であったと感じられるはずです。フィクションの登場人物であるハソンが、史実の名君の政策を実現していくという構成は、「王とは血筋ではなく、民を思う心である」というドラマのテーマを、歴史的な説得力をもって力強く描き出しています。

そして、イ・ギュが苦悩の末に本物の王イ・ホンを毒殺する、ドラマオリジナルの衝撃的な結末。史実の光海君がクーデターで追放され、孤独な晩年を送ったことを知っていると、この結末が持つ意味合いはさらに深まります。イ・ギュは、歴史の悲劇を繰り返さないために、そしてハソンが築いた民のための政治を守るために、自らが鬼となる道を選んだのです。史実の悲劇的な結末を知っているからこそ、ドラマが描いた「もう一つの可能性」に、私たちは切なさと共に、かすかな希望を見出すことができるのではないでしょうか。このように、実話とフィクションを行き来することで、物語は立体的になり、登場人物たちの選択一つ一つが、私たちの心に忘れがたい余韻を残すのです。

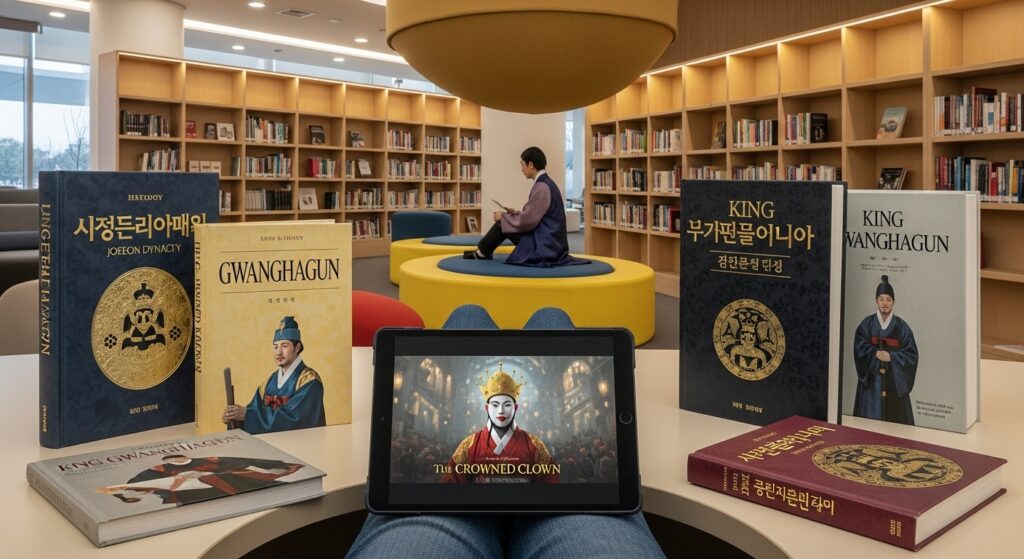

もっと深く知りたいあなたへ―光海君関連のおすすめ作品と書籍

『王になった男』を観て、光海君という人物や、彼が生きた時代にもっと深く触れたくなった方も多いのではないでしょうか。一つの作品との出会いが、新たな知的好奇心の扉を開いてくれることこそ、エンターテインメントの持つ素晴らしい力です。ここでは、あなたの「もっと知りたい」という気持ちに応える、光海君に関連する他の作品や書籍をいくつかご紹介します。

【映像作品】

- 映画『光海、王になった男』(2012年)

今回のドラマのオリジナルとなった作品です。主演は世界的スター、イ・ビョンホン。基本的なプロットは同じですが、約2時間という凝縮された時間の中で、よりサスペンスフルでスリリングな展開が楽しめます。ドラマ版との違いを見比べながら観るのも一興です。 - ドラマ『華政(ファジョン)』(2015年)

光海君の異母妹であり、永昌大君の姉である貞明公主(チョンミョンコンジュ)を主人公にした長編時代劇です。この作品では、光海君は王座を守るために妹から全てを奪う、冷徹な権力者として描かれています。『王になった男』とは全く異なる視点から光海君像が描かれており、両作品を観ることで、彼の人物像をより多角的に捉えることができるでしょう。

【書籍】

- 『朝鮮王朝実録』関連の解説書

朝鮮王朝の公式な歴史記録である『朝鮮王朝実録』は、光海君の時代を知る上での基本史料です。もちろん原文を読むのは難しいですが、現代語訳や分かりやすい解説書が多数出版されています。『光海君日記』のパートを読むことで、ドラマの背景にある一次情報に触れることができます。 - 康熙奉(カン・ヒボン)氏の著作

韓国時代劇に関する多くの著作を持つ作家で、歴史的背景を分かりやすく解説してくれることで定評があります。彼の著書を読めば、光海君だけでなく、朝鮮王朝全体の流れや文化について、楽しく学ぶことができます。

私がこのサイトで約束する「あなただけの『物語』を見つけるお手伝い」の一環として、これらの作品が、あなたの韓流エンタメライフをさらに豊かにする次の一歩となることを願っています。

まとめ:歴史と創作の融合が生んだ傑作『王になった男』

この記事では、『王になった男』という傑作ドラマを深く味わうために、その背景にある実話とフィクションの境界線、そしてモデルとなった光海君の波乱の生涯を多角的に解説してきました。最後に、本記事の重要なポイントを改めてまとめます。

- ドラマの基本設定: 『王になった男』は史実を基にしたフィクションであり、王の影武者という中心設定は完全な創作です。

- 歴史的モデル: 主人公の王イ・ホンのモデルは、朝鮮王朝第15代王・光海君です。彼の激動の生涯が物語の背景となっています。

- 物語の着想源: 実話の歴史記録「承政院日記」に残る「空白の15日間」という謎が、影武者物語のアイデアの元ネタです。

- 光海君の出自と苦悩: モデルである光海君は側室の子で、常に正統性の問題を抱え、そのことが彼の政治判断に大きく影響しました。

- 「暴君」という評価: 光海君は異母弟・永昌大君を死に追いやり、義母・仁穆大妃を幽閉した「廃母殺弟」により、後世「暴君」と非難されました。

- 「名君」としての再評価: 一方で、明と後金の間での巧みな「中立外交」や、民のための税制改革「大同法」など、名君としての功績が近年再評価されています。

- 史実の光海君の最期: 実話の光海君はクーデターで王位を追われ、済州島へ流罪となり、その地で66年の生涯を終えました。

- ドラマの結末との違い: ドラマの王イ・ホンは暗殺され、影武者ハソンは新たな人生を歩むという結末は、史実とは異なるフィクションです。

- 主要人物のモデル: 忠臣イ・ギュは革新的な思想家・許筠が、王妃ユ・ソウンは光海君の正室・廃妃柳氏がモデルですが、人物関係は創作です。

- 王妃との関係: ドラマでは王と王妃の関係は冷え切っていますが、史実の光海君夫妻の仲は良かったと伝えられています。

- 歴史の多角的な視点: 光海君の評価は勝者によって作られた側面があり、ドラマは彼を多角的に見るきっかけを与えてくれます。

- 鑑賞体験の深化: 本記事で解説した実話の背景を知ることで、登場人物の行動の重みが理解でき、ドラマへの感動が格段に深まります。

- 関連作品のすすめ: ドラマの元になった映画『光海、王になった男』や、別の視点で光海君を描くドラマ『華政』もおすすめです。

- テーマ性: この物語は「真の王とは血筋ではなく民を思う心である」という普遍的なテーマを、歴史と創作の融合によって描き出しています。

- 結論: 『王になった男』は、モデルとなった光海君の実話を巧みに取り入れ、歴史を学ぶ楽しさと深い人間ドラマを両立させた傑作です。

暴君か、名君か。歴史上の評価は一つではないかもしれません。しかし、『王になった男』という傑作は、史実とフィクションの完璧な融合によって、私たちに歴史を学ぶ楽しさと、人間ドラマの深い感動を同時に与えてくれました。この記事が、あなたの作品理解を深め、再び『王になった男』の世界に浸るための一助となれば、これほど嬉しいことはありません。

■韓国ドラマ愛好家

・現代ドラマから時代劇まで幅広く楽しむ熱心なファン

・感動的なストーリーと演技力の高い俳優陣に魅了される

■おすすめの韓国ドラマ

・現代ドラマ:「私の期限は49日」「華麗なる遺産」

・時代劇:「トンイ」「輝くか、狂うか」「朝鮮ガンマン」「馬医」「ホジュン」

■注目の俳優・女優

・女優:ハン・ヒョジュ、ムン・チェウォン

・俳優:ぺ・スビン、キム・ジュヒョク

■当ブログでは、韓国ドラマの魅力を深掘りし、おすすめ作品や印象的なシーン、俳優・女優の魅力をお伝えします。韓国ドラマの世界にどっぷりと浸かりたい方、これから韓ドラデビューする方、どなたでも楽しめる内容をお届けします♪