「この登場人物は一体どんな立場なの?」「なぜこの人がこんなに偉いの?」――時代劇韓国ドラマを観ていると、複雑な政治権力構造や官職のヒエラルキーに戸惑うことはありませんか? 営業マンやOL、副業を探している方々、あるいはAIを使いこなすことに日々奮闘されている個人事業主の方々も、ドラマの世界に没入する中で、ふと疑問に感じる瞬間があるかもしれません。しかし、ご安心ください。朝鮮王朝時代の政治の仕組みを少し理解するだけで、ドラマの面白さは格段に深まります。登場人物たちの駆け引きや葛藤、そして彼らが背負う運命の重みが、より鮮明に感じられるようになるでしょう。

この記事では、時代劇韓国ドラマをより深く楽しむために、朝鮮王朝の政治権力構造を分かりやすく解説します。中央政府から地方行政、そして官吏になるための厳しい道のりまで、ドラマの背景にある歴史的仕組みを理解するコツをご紹介。NetflixやU-NEXT、Amazon Prime Videoなどで配信されている数々の名作を、新たな視点で見直すきっかけとなるはずです。

- 朝鮮王朝の政治組織の全体像を把握し、登場人物の立場を理解する

- 主要な官庁の役割と機能を知り、ドラマの展開を予測する

- 官吏登用制度の厳しさを知り、登場人物の努力や苦悩に共感する

- 権力集中を防ぐための制度を知り、ドラマの奥深さを味わう

【2025年最新】時代劇韓国ドラマで描かれる政治権力構造を理解するコツ

時代劇韓国ドラマの魅力は、華麗な衣装や壮大なセットだけではありません。登場人物たちが織りなす人間ドラマの背景には、常に朝鮮王朝の複雑な政治権力構造が存在します。この構造を理解することは、単に物語を追うだけでなく、登場人物一人ひとりの行動原理や、彼らが直面する困難の根源を深く洞察するための鍵となります。ここでは、朝鮮王朝の政治組織の全体像を把握し、ドラマの理解を深めるための具体的なコツをご紹介します。

- 朝鮮王朝の政治組織全体像と時代劇での描かれ方

- 中央政府を統括する議政府と六曹の役割と権力構造

- 政治権力を監視する三司(司憲府・司諫院・弘文館)の重要性

- 王権を執行・補佐する義禁府・承政院・漢城府の機能

- 歴史と学問を司る春秋館と成均館の役割と影響

朝鮮王朝の政治組織全体像と時代劇での描かれ方

朝鮮王朝の政治組織は、現代の国家機関と比較しても非常に精緻に構築されていました。その全体像を理解することは、時代劇韓国ドラマの登場人物たちがどのような立場で、どのような権力関係の中にいるのかを把握する上で不可欠です。朝鮮王朝の官職は大きく二つに分類されます。一つは都に設けられた中央政府の役人である「京官職(キョングァンジク)」、もう一つは地方政府の役人である「外官職(ウェグァンジク)」です。この基本的な区分を知るだけでも、ドラマで描かれる権力闘争の舞台が中央なのか地方なのか、あるいは両者がどのように絡み合っているのかが見えてきます。

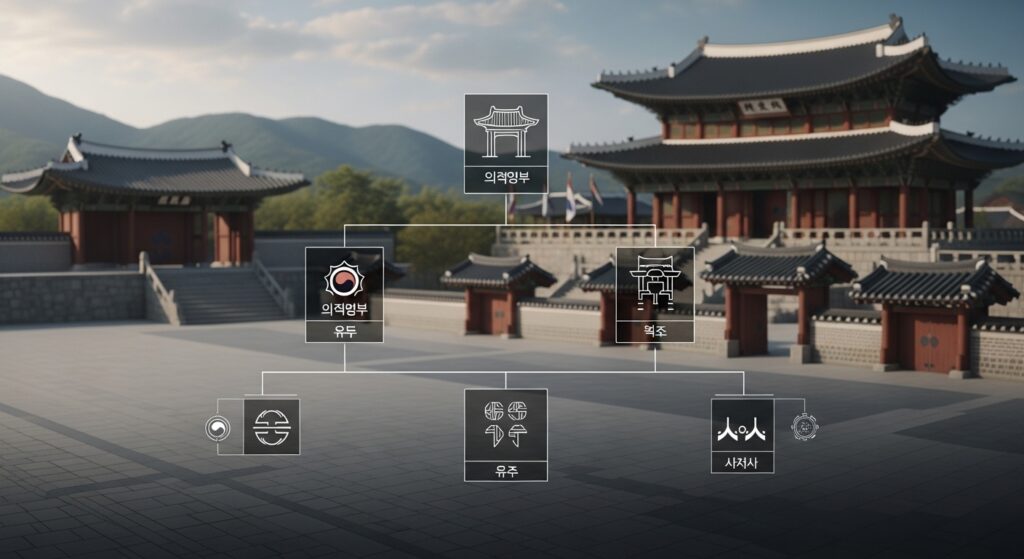

京官職は、国政の最高機関である議政府(ウィジョンブ)と、その下で王の命令を執行する行政機関である六曹(ヨクチョ)を中心に編成されていました。六曹の下にはさらに多くの専門官庁が設けられ、行政の効率性と専門性を高めていました。例えば、人事、財政、儀礼、軍事、法務、土木といった現代の省庁に相当する役割が、それぞれ独立した官庁によって担われていたのです。

一方、外官職は全国を八道に分け、各地方に配置された役職です。地方の行政・司法・軍事を掌握する「守令(スリョン)」や、彼らを指揮・監督する「観察使(クァンチャルサ)」、さらには王命を受けて地方の実情を秘密裏に監視する「暗行御史(アメンオサ)」などが存在しました。これらの地方官職は、現代の都道府県知事や警察署長、あるいは監査官のような役割を兼ね備えており、その権限は非常に広範でした。

時代劇韓国ドラマでは、これらの官職が複雑に絡み合い、様々な人間模様が描かれます。例えば、中央の権力者が地方の守令を操ろうとしたり、地方の不正を暗行御史が暴いたりするシーンは、まさにこの京官職と外官職の関係性を描いたものです。また、王宮を舞台にした宮廷劇では、京官職の中でも特に重要な役割を担う官庁の動向が中心的に描かれます。王の側近である承政院(スンジョンウォン)の官僚が王命を巡って暗躍したり、国家の大罪人を裁く義禁府(ウィグムブ)で拷問が行われたりする場面は、その官庁の機能と権力を象徴的に示しています。

これらの政治組織の全体像を頭に入れることで、ドラマの登場人物が「なぜその行動をとるのか」「誰と誰が対立しているのか」といった背景がより明確になり、物語の深層を理解できるようになります。多くの時代劇韓国ドラマは、NetflixやU-NEXT、Amazon Prime Videoなどで見放題配信中ですので、ぜひこの知識を活かして視聴してみてください。

登場人物が中央政府(都)の役人なのか、地方政府の役人なのかをまず把握しましょう。これにより、彼らが関わる事件の規模や影響範囲、そして権力闘争の舞台がどこにあるのかが見えてきます。京官職は王宮や都の官庁、外官職は地方の郡県が主な活動場所です。

朝鮮王朝の政治組織は、単なる役職の羅列ではなく、それぞれの官庁が特定の機能と権限を持ち、互いに牽制し合いながら国政を運営していました。この複雑なシステムが、ドラマに登場するキャラクターたちの運命を大きく左右する要因となるのです。例えば、ある官僚が失脚する背景には、単なる個人的な対立だけでなく、彼が属する官庁の権力バランスの変化や、他の官庁からの圧力といった構造的な問題が隠されていることが多々あります。

また、ドラマではしばしば、王権と官僚たちの間の緊張関係が描かれます。国王は絶対的な権力者であると同時に、議政府や六曹といった官僚組織を通じて国政を運営する必要がありました。そのため、王が自身の意向を貫こうとする際には、官僚たちの抵抗に遭うことも珍しくありませんでした。このような権力構造のダイナミクスを理解することで、王の孤独や官僚たちの忠誠心、あるいは野心といった感情が、よりリアルに感じられるようになるでしょう。

現代社会に生きる私たちにとって、このような過去の政治システムは一見すると遠い存在に思えるかもしれません。しかし、組織における役割分担、権力と責任、そして不正を監視する仕組みといった要素は、形を変えながらも現代の企業や政府組織にも通じる普遍的なテーマです。時代劇韓国ドラマは、これらの普遍的なテーマを歴史というフィルターを通して描いており、HuluやDisney+などで配信される作品を通じて、その奥深さを垣間見ることができます。

このセクションで解説した全体像は、まさに時代劇韓国ドラマの舞台設定そのものです。登場人物がどの組織に属し、どのような権限を持っているのかを意識しながら視聴することで、物語の理解度が飛躍的に向上し、より一層ドラマの世界に引き込まれることでしょう。

中央政府を統括する議政府と六曹の役割と権力構造

朝鮮王朝の中央政府において、国政の最高機関として君臨していたのが議政府(ウィジョンブ)です。そして、その議政府の下で王の命令を具体的に執行する行政機関が六曹(ヨクチョ)でした。この二つの機関は、朝鮮王朝の政治権力構造の中核をなし、時代劇韓国ドラマで描かれる多くの政治的駆け引きや政策決定の舞台となります。

議政府は、現代の内閣に相当する機関であり、そのトップには領議政(ヨンイジョン)が君臨しました。領議政は、現代の首相や内閣総理大臣のような存在で、朝鮮王朝における最高位の官職です。その下に左議政(チャイジョン)と右議政(ウイジョン)が続き、この三人が行政のトップ3、すなわち「三政丞(サムジョンスン)」と呼ばれ、国政の重要事項を協議し、国王に進言する役割を担っていました。ドラマでは、この三政丞が王の側近として、あるいは王と対立する勢力として描かれることが多く、彼らの発言一つ一つが国政に大きな影響を与える様子が描かれます。

議政府が政策の立案や審議を行うのに対し、その決定事項を具体的に実行するのが六曹です。六曹は、現代の省庁に相当する六つの行政機関から構成されており、それぞれの長官は「判書(パンソ)」と呼ばれました。判書は、現代の各省大臣のような存在で、それぞれの曹が担当する分野において絶大な権限を持っていました。

朝鮮王朝 六曹の構成と役割

| 曹名 | 役割 | 現代の省庁に例えると |

|---|---|---|

| 吏曹(イジョ) | 文官の人事、官吏の任免・昇進・降格などを取り仕切る | 人事院、総務省 |

| 戸曹(ホジョ) | 徴税、財政、国家の経済活動全般を担う | 財務省 |

| 礼曹(イェジョ) | 儀礼、外交、教育、科挙(官吏登用試験)などを担当する | 外務省、文部科学省 |

| 兵曹(ピョンジョ) | 軍務、国防、武官の人事を管轄する | 防衛省 |

| 刑曹(ヒョンジョ) | 法務、司法、刑罰の執行を担う | 法務省、最高裁判所 |

| 工曹(コンジョ) | 土木事業、建築、鉱業、交通などを管轄する | 国土交通省、経済産業省 |

この六曹の役割を理解することは、ドラマの登場人物がどのような権限を持ち、どのような利害関係の中で動いているのかを把握する上で非常に重要です。例えば、吏曹の判書は官吏の人事を握っているため、他の官僚にとって非常に影響力の大きい存在です。彼に気に入られるかどうかが、出世の道を左右すると言っても過言ではありません。また、戸曹は国家の財政を司るため、経済的な政策や税制改革などがドラマの重要なテーマとなることもあります。

議政府と六曹の高官たちは、政策会議に参加したり、国王との経筵(キョンヨン:国王が儒学者から講義を受ける場)で政策を協議したりすることもありました。これにより、各官庁間の業務調整を図りつつ、国政を円滑に推進しようとしたのです。しかし、この構造は同時に、権力闘争の温床ともなりました。各曹の判書たちが自身の権益を拡大しようと画策したり、議政府の三政丞が派閥争いを繰り広げたりする様子は、多くの時代劇韓国ドラマで描かれるおなじみの光景です。

議政府は現代の内閣、六曹は各省庁に相当すると考えると、その役割と権力構造がより理解しやすくなります。領議政は首相、判書は大臣といったイメージです。現代の組織でも、人事権や予算権を持つ部署は大きな影響力を持つように、朝鮮王朝時代も同様でした。

これらの機関がどのように機能し、互いに影響し合っていたかを理解することで、ドラマの登場人物がなぜ特定の官職を目指すのか、なぜその官職に就くことが重要なのか、といった動機がより深く理解できるようになります。例えば、ある人物が吏曹の判書を目指すのは、単に高い地位に就きたいだけでなく、人事権を掌握することで自身の派閥を強化し、国政に影響力を行使したいという野心があるからかもしれません。

また、王権とこれらの官僚組織の関係性も、ドラマの重要なテーマです。国王は絶対的な権力者ですが、実際に国政を動かすためには、議政府や六曹の官僚たちの協力が不可欠でした。そのため、国王が自身の意向を貫こうとする際には、官僚たちの抵抗に遭うことも珍しくなく、王と官僚たちの間の緊張関係がドラマの大きな見どころとなることもあります。

このように、議政府と六曹の役割と権力構造を理解することは、時代劇韓国ドラマの政治権力構造を深く理解するコツの一つです。これらの知識があれば、NetflixやU-NEXT、Amazon Prime Videoなどで配信されている作品を、より一層深く、そして戦略的に楽しむことができるでしょう。

政治権力を監視する三司(司憲府・司諫院・弘文館)の重要性

朝鮮王朝の政治権力構造を理解する上で、議政府や六曹といった行政機関と並んで非常に重要な役割を担っていたのが、三司(サムサ)と呼ばれる機関です。三司は、司憲府(サホンブ)、司諫院(サガヌォン)、弘文館(ホンムングァン)の三つの官庁を総称するもので、その主な機能は、政治を批判し、役人の不正を監察する「言論機能」にありました。現代の民主主義国家における監査機関やメディア、あるいはシンクタンクのような役割を、これらの機関が担っていたと考えると理解しやすいでしょう。

まず、司憲府は、官僚の不正を糾弾し、風紀を守る役割を担っていました。現代の検察庁や監察機関に近い存在で、役人の非行や不正行為を調査し、国王に報告して処罰を求めました。ドラマでは、汚職官僚を追及したり、権力者の不正を暴こうとしたりするシーンで、司憲府の官僚が登場することがよくあります。彼らは、たとえ相手が六曹の判書や議政府の三政丞といった高官であっても、不正があれば容赦なく追及する権限を持っていました。

次に、司諫院は、国王に諫言(かんげん)し、政治の非を指摘する役割を担っていました。国王の政策や行動に問題があると判断した場合、直接国王に対して批判や忠告を行うことができました。これは、国王が絶対的な権力者であった朝鮮王朝において、非常に特異で重要な機能でした。ドラマでは、王の不当な命令や誤った政策に対して、司諫院の官僚が命がけで反対意見を述べる場面が感動的に描かれることがあります。彼らの言葉は、たとえ国王であってもむやみに妨げられることはなく、これによって権力の独占と不正を防止しようとしたのです。

そして、弘文館は、宮中の経籍(けいせき:儒教の古典)を管理し、国王の諮問(しもん:質問)に備える役割を担っていました。学問と知識の殿堂であり、国王の学問的な顧問機関でもありました。国王が政策を決定する際や、学術的な議論を行う際に、弘文館の官僚が知識を提供し、助言を行いました。また、彼らは歴史書編纂にも関わるなど、学術的な権威も持っていました。

三司の官職としての等級は、議政府や六曹の高官に比べると決して高くはありませんでした。しかし、彼らは学問と徳望の高い人物が選ばれ、その言葉は国王さえも軽視できないほどの重みを持っていました。これは、権力の独占と不正を防止し、健全な政治運営を維持するための、朝鮮王朝の知恵とも言えるでしょう。ドラマで三司の官僚が活躍する場面は、まさにこの「言論の力」と「権力監視の重要性」を象徴しています。

三司の官僚たちは、その職務の性質上、常に権力者と対峙する立場にありました。そのため、彼らは非常に高い倫理観と学識が求められ、また、よほどのことがない限り、後日、より高い官職に就くことができたため、多くの若き官僚にとって憧れの出世街道の一つでもありました。彼らがドラマで描かれる際には、清廉潔白で正義感の強い人物として描かれることが多く、視聴者の共感を呼ぶキャラクターとして登場します。

現代社会においても、メディアや監査機関、学術機関が権力を監視し、批判的な視点を提供することは非常に重要です。朝鮮王朝の三司は、まさにそのような役割を担っていたと言えるでしょう。彼らの存在があったからこそ、国王の独裁が抑制され、官僚たちの不正が完全に野放しになることを防ぐことができました。

時代劇韓国ドラマを視聴する際、三司の官僚が登場したら、彼らがどのような役割を担い、どのような権力者と対峙しているのかを意識してみてください。彼らの行動が、物語の展開にどのような影響を与えるのかを考えることで、ドラマの政治権力構造がより深く理解できるようになります。NetflixやU-NEXT、Amazon Prime Videoなどで配信されている多くの作品で、三司の活躍を見つけることができるでしょう。

例えば、不正を暴く司憲府の官僚、王に直言する司諫院の官僚、そして王の学問的な相談役となる弘文館の官僚。彼らの存在が、ドラマのストーリーに深みとリアリティを与え、視聴者に強い印象を残します。これらの機関の役割を理解することは、単に歴史の知識を増やすだけでなく、現代社会における権力と監視の関係性についても考えるきっかけを与えてくれるかもしれません。

三司の官僚たちは、その言葉の力で国政を動かすことができたため、彼らの発言は常に注目され、時には大きな波紋を呼びました。彼らが権力者と対立し、命がけで正義を貫こうとする姿は、多くの時代劇韓国ドラマのクライマックスを飾る重要な要素となっています。この三司の役割を理解することは、時代劇韓国ドラマの政治権力構造を深く理解する上で、欠かせない視点と言えるでしょう。

王権を執行・補佐する義禁府・承政院・漢城府の機能

朝鮮王朝の政治権力構造において、国王の命令を直接執行し、王権を強力に補佐する役割を担っていたのが、義禁府(ウィグムブ)、承政院(スンジョンウォン)、そして漢城府(ハンソンブ)といった機関です。これらの官庁は、それぞれ異なる機能を持っていましたが、いずれも国王の権力を具体的に行使し、王宮の運営や都の治安維持に深く関わっていました。時代劇韓国ドラマでは、これらの機関が物語の重要な局面で登場し、ドラマティックな展開を演出します。

まず、義禁府は、国家の大罪人、特に「謀反」といった王権に対する重大な罪を犯した者を罰するための役所でした。現代の特別捜査機関や軍事裁判所のような役割を担い、国王の命令によって直接、罪人の取り調べや拷問、処罰を行いました。時代劇韓国ドラマを観る方にとって、義禁府は非常に印象的な機関でしょう。あの、作品によっては相当グロテスクに描かれる韓ドラ名物の拷問シーンは、まさにこの義禁府が舞台となることがほとんどです。

ドラマで描かれる義禁府の拷問シーンは、視聴者に強い衝撃を与えることがあります。これは、王権に対する反逆がいかに重い罪であったか、そしてその罪を裁く義禁府がいかに強力な権限を持っていたかを象徴するものです。義禁府は、国王の絶対的な権力を背景に、他の官庁の干渉を受けずに活動できる特別な機関でした。

次に、承政院は、国王の秘書室のような部署であり、王命の出納や管理を司っていました。現代の官房長官室や大統領府の秘書室に相当すると考えると分かりやすいでしょう。国王の言葉を記録し、それを正式な王命として各官庁に伝達する役割を担っていたため、国政運営において非常に重要な位置を占めていました。ドラマでは、王の側近として常に王の傍らに控え、王命を読み上げたり、重要な文書を管理したりする承政院の官僚が頻繁に登場します。彼らは王の意向を最も早く知り、それを実行に移すための橋渡し役であったため、その影響力は絶大でした。

そして、漢城府(ハンソンブ)は、都である漢城(現在のソウル)の行政と治安を担当する役所でした。現代の都庁と警視庁がドッキングしたような機関と考えると理解しやすいでしょう。都の住民の管理、税の徴収、公共事業の監督、そして犯罪の取り締まりや治安維持といった広範な業務を担っていました。ドラマでは、都で発生する事件の捜査や、都の秩序を維持するための活動で漢城府の官僚が登場します。彼らは都の住民の生活に密接に関わるため、その活動はドラマの日常的な背景として描かれることが多いです。

これらの機関は、それぞれ異なる機能を持っていましたが、共通して国王の権力を具体的に行使し、王権を維持・強化するための重要な役割を担っていました。義禁府は王権に対する脅威を取り除き、承政院は王命を円滑に執行し、漢城府は王都の秩序を保つことで、国王が安定して国政を運営できる基盤を支えていたのです。

時代劇韓国ドラマでは、これらの機関がどのように機能し、登場人物たちの運命にどう影響を与えるのかが描かれます。例えば、ある人物が謀反の罪で義禁府に捕らえられ、過酷な取り調べを受けるシーンは、その人物が直面する絶望的な状況を象徴します。また、承政院の官僚が王命を巡って陰謀に巻き込まれたり、漢城府の官僚が都の事件を解決しようと奔走したりする様子は、物語に緊張感と深みを与えます。

これらの官庁の役割を理解することは、時代劇韓国ドラマの政治権力構造を深く理解するコツの一つです。登場人物がこれらの機関に属している場合、彼らがどのような権限を持ち、どのような行動原理で動いているのかを意識することで、ドラマのストーリーがより立体的に見えてくるでしょう。NetflixやU-NEXT、Amazon Prime Videoなどで配信されている多くの時代劇韓国ドラマを視聴する際に、ぜひこれらの知識を役立ててみてください。

特に、承政院の役割は、王の言葉がどのようにして国政に反映されるのかを理解する上で重要です。王が発した言葉が、承政院を通じて正式な命令となり、六曹などの行政機関に伝達されるプロセスは、王権の行使の具体的な流れを示しています。この流れを把握することで、王の決断がどれほどの重みを持つのか、そしてその決断がどのようにして実行されるのかが、より鮮明に理解できるようになります。

また、漢城府の存在は、都の住民の生活と密接に結びついていました。都の治安が乱れることは、王権の安定にも直結するため、漢城府の役割は非常に重要でした。ドラマで描かれる都の事件や騒動は、単なる個人の問題だけでなく、漢城府の機能不全や、ひいては王権の弱体化を示唆するものであることもあります。このように、各機関の機能とそれがドラマに与える影響を理解することで、物語の背景にある政治権力構造をより深く読み解くことができるでしょう。

歴史と学問を司る春秋館と成均館の役割と影響

朝鮮王朝の政治権力構造は、単に行政や司法、軍事といった実務的な機能だけでなく、歴史の記録と学問の振興という側面からも支えられていました。その中心を担っていたのが、春秋館(チュンチュグァン)と成均館(ソンギュングァン)です。これらの機関は、直接的な政治権力を行使するわけではありませんでしたが、国家の正統性を確立し、未来の官僚を育成するという点で、朝鮮王朝の長期的な安定と発展に不可欠な役割を果たしていました。時代劇韓国ドラマでは、これらの機関が知識人や学者の活躍の場として描かれ、物語に深みを与えます。

まず、春秋館は、朝鮮王朝の歴史を記録し、整理を担当する機関でした。現代の国立公文書館や歴史編纂委員会のような役割を担い、国王の言動、国政の重要事項、事件の記録などを詳細に書き残しました。これらの記録は「実録」として後世に伝えられ、朝鮮王朝の正統性を確立する上で極めて重要な資料となりました。春秋館の官僚たちは、歴史を客観的に記録するという重い使命を背負っており、彼らの記録は国王であっても改ざんすることは許されませんでした。

春秋館の記録官たちは、国王の言動さえも包み隠さず記録する義務がありました。これは、後世の歴史家が客観的な視点で歴史を評価できるようにするためであり、国王の権力に対する一種の牽制機能でもありました。ドラマでは、記録官が王の不都合な言動を記録しようとして、王や側近と対立するシーンが描かれることもあります。

次に、成均館は、朝鮮王朝の最高学府であり、儒学の振興を担当する機関でした。現代の国立大学に相当し、将来の官僚となるべき人材を育成する役割を担っていました。成均館に入学できるのは、科挙の予備試験である小科に合格した生員や進士といったエリートたちであり、彼らはここで儒教の教えを深く学び、国家を治めるための知識と徳目を身につけました。成均館は、現在でも「成均館大学」としてその名が残っており、その歴史と伝統の深さを物語っています。

時代劇韓国ドラマでは、成均館は若き主人公たちが学問に励み、友情を育み、そして将来の夢を語り合う青春の舞台として描かれることがよくあります。また、学問を通じて政治のあり方を議論したり、不正を批判したりする知識人の拠点としても登場します。成均館での学びは、単に知識を習得するだけでなく、官僚としての倫理観や国家観を形成する上で極めて重要でした。

春秋館と成均館は、直接的な政治権力を行使する機関ではありませんでしたが、その影響力は計り知れないものがありました。春秋館が記録する歴史は、国王や官僚たちの行動を後世に評価されるという意識を生み出し、彼らの行動に一定の規範を与えました。一方、成均館は、国家を支える優秀な人材を継続的に供給することで、朝鮮王朝の政治システムを内側から支えていました。

これらの機関の役割を理解することは、時代劇韓国ドラマの政治権力構造を深く理解するコツの一つです。ドラマで学者が登場したり、歴史書が言及されたりする場面では、春秋館や成均館の存在を意識してみてください。彼らがどのような背景を持ち、どのような影響力を行使しようとしているのかが、より明確に見えてくるでしょう。NetflixやU-NEXT、Amazon Prime Videoなどで配信されている多くの時代劇韓国ドラマには、これらの機関が重要な舞台として登場します。

特に、成均館は、身分制度が厳しかった朝鮮王朝において、才能があれば下級貴族や庶民出身者でも官僚への道が開かれる可能性を示唆する場所でもありました。もちろん、その道は非常に厳しかったですが、学問を通じて立身出世を目指す若者たちの希望の象徴でもあったのです。ドラマで主人公が成均館で学ぶ姿は、単なる学園生活の描写ではなく、彼が将来的に政治権力の中枢へと進んでいくための重要なステップとして描かれます。

また、春秋館の記録官たちは、歴史の真実を守るという使命感から、時に国王や権力者と対立することも厭いませんでした。彼らの存在は、権力者が歴史を都合よく書き換えようとする試みに対する最後の砦であり、朝鮮王朝の政治システムにおける「良心」のような役割を果たしていたと言えるでしょう。このような背景を理解することで、ドラマで描かれる歴史の記録を巡る争いや、学問の自由を求める知識人たちの姿が、より一層深く心に響くはずです。

これらの機関が、朝鮮王朝の政治権力構造の中でどのような位置づけにあり、どのような影響力を持っていたかを理解することは、時代劇韓国ドラマの物語を多角的に捉え、登場人物たちの行動や葛藤の背景を深く洞察するための重要な視点を提供してくれます。

朝鮮王朝の複雑な政治権力構造と官職の役割を深く理解するコツ

時代劇韓国ドラマをより深く楽しむためには、朝鮮王朝の政治権力構造を構成する各要素がどのように機能し、互いに影響し合っていたかを理解することが不可欠です。中央政府の主要機関だけでなく、地方統治の仕組みや、官吏になるための厳しい道のり、さらには権力集中を防ぐための制度まで、多角的に学ぶことで、ドラマの登場人物たちの行動原理や、物語の背景にある社会構造が鮮明に見えてきます。

- 地方統治を担う外官職(守令・観察使・暗行御史)の権力と監視

- 官吏登用制度「科挙」の厳しさと出世競争の実態

- 特権階級のための官吏登用制度「蔭叙・薦挙」の存在

- 権力集中を防ぐ「相避制」に見る朝鮮王朝の知恵

- 時代劇韓国ドラマで政治権力構造を理解するための視点

地方統治を担う外官職(守令・観察使・暗行御史)の権力と監視

朝鮮王朝の政治権力構造は、都の中央政府だけでなく、全国に広がる地方行政によっても支えられていました。地方の役所に設けられていた官職は「外官職(ウェグァンジク)」と呼ばれ、中央政府の京官職と連携しながら、国家の統治を末端まで行き渡らせる役割を担っていました。時代劇韓国ドラマでは、地方を舞台にした物語や、地方の不正を暴くストーリーで、これらの外官職が重要な役割を果たします。

朝鮮王朝は全国を八道に分け、その下に郡や県といった行政区画を設けました。そして、すべての郡県には、国王の代理人として地方の行政・司法・軍事を掌握する「守令(スリョン)」という役職が置かれました。守令は、現代の市町村長や郡長、さらには警察署長や裁判官の役割を兼ね備えていたため、その権限は非常に広範でした。ある意味では「やりたい放題」も可能なほどの権力を持っていたため、ドラマでは「水戸黄門」の「お代官様」のように、悪事を働く守令が登場することも珍しくありません。彼らは地方の住民にとって、まさに絶対的な存在でした。

しかし、このような守令の絶大な権力には、当然ながら監視の目が向けられていました。守令を指揮・監督し、地方の実情や人々の生活を探るために派遣されたのが「観察使(クァンチャルサ)」です。観察使は、全国八道にそれぞれ任命されており、監察権、行政権、司法権、軍事権といった非常に重要な職責を担っていました。彼らは、現代の地方長官や監察官のような存在で、地方行政の最高責任者として、守令の不正を監視し、時には処罰する権限を持っていました。ドラマでは、観察使が地方の不正を調査し、守令と対立する姿が描かれることがあります。

さらに、国王の命令によって随時任命され、身分を隠してひそかに地方の実情や地方官の仕事ぶりを監視する特別な役職がありました。それが「暗行御史(アメンオサ)」です。暗行御史は、現代の秘密監査官や特命捜査官のような存在で、地方に潜入し、守令や他の地方官の不正を暴き、国王に直接報告する役割を担っていました。彼らは王命を帯びているため、その権限は非常に強く、不正を働く地方官にとっては最も恐ろしい存在でした。

暗行御史の役割は、日本の時代劇「水戸黄門」に登場する黄門様が身分を隠して旅をし、悪事を暴く姿と非常に似ています。朝鮮王朝にも、不正を正すために秘密裏に活動する「水戸黄門」のような存在がいたと考えると、より親しみやすく理解できるでしょう。ドラマでは、王様自身が「暗行」、すなわち「おしのび」で地方を視察するシーンもよく描かれますが、これは暗行御史の役割を王が自ら行うという、よりドラマティックな演出と言えます。

これらの外官職の役割を理解することは、時代劇韓国ドラマの政治権力構造を深く理解するコツの一つです。地方を舞台にしたドラマでは、守令の横暴と、それを監視・是正しようとする観察使や暗行御史の活躍が物語の核となることが多く、登場人物たちの権力関係や利害の対立がより鮮明に見えてきます。

例えば、ある地方で飢饉が発生し、守令が不正に食料を横領しているという状況が描かれた場合、その守令の行動は、観察使や暗行御史によって厳しく追及されることになります。この過程で、守令が中央の権力者と結託していることが明らかになったり、観察使や暗行御史が命の危険にさらされたりするなど、物語はさらに複雑な展開を見せるでしょう。

現代社会においても、地方自治体の首長や職員の不正を監視する仕組みは重要です。朝鮮王朝の外官職のシステムは、中央集権的な国家が地方の統治をいかにコントロールしようとしたか、そしてその中でいかに不正を防ごうとしたかを示す好例と言えるでしょう。NetflixやU-NEXT、Amazon Prime Videoなどで配信されている多くの時代劇韓国ドラマを視聴する際に、地方の権力構造にも注目してみてください。

外官職の存在は、朝鮮王朝が全国民を国家が直接支配しようとした意図の表れでもあります。すべての郡県に守令を配置し、さらにその守令を監視する観察使や暗行御史を派遣することで、中央政府は地方に対する統制を強化しようとしました。このシステムは、地方の安定と中央の権力維持の両方を目的としていたのです。

このように、外官職の役割と、それに伴う監視の仕組みを理解することで、時代劇韓国ドラマで描かれる地方の物語が、単なる個別の事件ではなく、朝鮮王朝全体の政治権力構造の中でどのように位置づけられるのかを深く洞察できるようになります。

官吏登用制度「科挙」の厳しさと出世競争の実態

時代劇韓国ドラマを観ていると、主人公が学問に励み、やがて官吏として出世していく姿が描かれることがよくあります。その出世の最も主要なルートが、「科挙(かきょ)」と呼ばれる官吏登用試験でした。しかし、ドラマではイケメンの主人公たちが何の苦もなく偉くなっているように見えるかもしれませんが、実際の科挙は想像を絶するほど厳しく、まさに人生をかけた壮絶な出世競争の場でした。この科挙制度の厳しさを理解することは、時代劇韓国ドラマの登場人物たちの努力や苦悩、そして彼らが背負う家族の期待の重みを深く理解するコツとなります。

科挙には、文官を選ぶ「文科(ムンクァ)」、武官を選ぶ「武科(ムクァ)」、そして技術官を選ぶ「雑科(チャプクァ)」の三種類がありました。この中でも特に重要視され、多くの若者が目指したのが文科です。文科は基本的に3年ごとに実施される定期試験の「式年試(しきねんし)」と、不定期に行われる「増広試(ぞうこうし)」「謁聖試(えっせいし)」などがありました。

式年試は、実に3次試験までありました。まず、初試で各道の人口に比例した人数の合格者を選びます。これは、現代の地方予選のようなものです。次に、覆試という2次試験で、わずか33人を選抜します。そして、最終的に国王の御前で実施される殿試で順位が決定されるという、非常に長い道のりを勝ち抜く必要がありました。この最終合格者33人という数字は、現代の超難関国家試験と比較しても、その狭き門ぶりがうかがえます。

さらに、文科を受験するためには、その前に小科(ソグァ)という予備試験に合格していなければなりませんでした。小科に合格した者は「生員(センウォン)」や「進士(チンサ)」と呼ばれ、文科を受験する資格を得るだけでなく、最高学府である成均館に入学したり、下級役人になったりすることもできました。つまり、科挙の最終合格に至るまでには、小科という最初の関門を突破し、さらに複数回の厳しい試験を勝ち抜く必要があったのです。

科挙の合格率は極めて低く、一生をかけても合格できない者がほとんどでした。一族を挙げて受験生を支援することも珍しくはなく、これは現代の韓国の大学入試にもまだ名残があると言われています。ドラマで主人公が科挙に合格するシーンは、彼がどれほどの努力と才能、そして運に恵まれたかを象徴する、まさに人生の一大イベントだったのです。

武科も文科とほぼ同じような手続きで試験が行われましたが、最終の合格者は28人となっていました。雑科も3年ごとに行われ、分野ごとに定員が設けられていました。王の親族を除けば、受験に特別な制限はありませんでしたが、文官の場合には、悪徳役人の息子や、庶子(嫡出以外の子)などは受験が制限されることもありました。これは、官僚の清廉さを保つための措置と考えられます。

時代劇韓国ドラマでは、科挙の試験風景や、合格発表の場面がしばしば描かれます。主人公が夜遅くまで書物を読みふけったり、家族が彼のために尽力したりする姿は、この厳しい出世競争の実態を反映したものです。科挙に合格することは、個人だけでなく、その家族や一族全体の栄誉であり、経済的な安定をもたらすものでした。そのため、多くの人々が人生をかけて科挙に挑んだのです。

この科挙制度の厳しさを理解することで、ドラマの登場人物が官職に就くことにかける情熱や、試験に失敗した際の絶望感が、よりリアルに感じられるようになります。また、科挙を巡る不正や、試験官の買収といった陰謀が描かれることもあり、それは当時の社会における権力と腐敗の問題を浮き彫りにします。

現代社会においても、就職活動や資格試験は多くの人にとって大きな壁となります。朝鮮王朝の科挙は、その究極の形とも言えるでしょう。NetflixやU-NEXT、Amazon Prime Videoなどで配信されている多くの時代劇韓国ドラマを視聴する際、登場人物が科挙に挑む姿に、ぜひ注目してみてください。彼らの努力と苦悩、そして成功の喜びが、より一層深く心に響くはずです。

科挙は、単なる知識を問う試験ではなく、受験者の人格や倫理観、さらには政治的見識までをも試すものでした。そのため、合格者には高い学識だけでなく、国家を治めるに足る徳望が求められました。ドラマで描かれる科挙の試験問題は、しばしば当時の社会問題や政治的課題を反映しており、受験者たちがそれに対してどのような見解を示すのかが、彼らの思想や能力を測る重要な指標となっていました。

このように、科挙の厳しさとその背景にある出世競争の実態を理解することは、時代劇韓国ドラマの政治権力構造を深く理解する上で、登場人物たちの動機や葛藤を読み解くための重要な鍵となります。

特権階級のための官吏登用制度「蔭叙・薦挙」の存在

朝鮮王朝で官吏になるための最も一般的な方法は、前述の通り、非常に厳しい科挙試験を突破することでした。しかし、実は科挙を受験しなくても官職に就くことができる、特権的な登用制度も存在していました。それが「蔭叙(いんじょ)」と「薦挙(せんきょ)」、そして「取才(しゅさい)」です。これらの制度は、科挙の厳しさとは対照的に、特定の身分や能力を持つ者に官職への道を開くものであり、時代劇韓国ドラマでイケメンの主人公たちが意外とすんなり官職に就いている背景には、こうした特権的な制度が利用されている可能性も考えられます。

まず、蔭叙は、身分の高い家柄の子弟が、科挙を受験しなくても最初からある程度の位階の官職に就くことができる制度でした。これは、高官の功績や家柄を称え、その子孫に恩恵を与えるという目的がありました。現代の世襲制やコネ採用に近いものと考えると理解しやすいでしょう。蔭叙によって登用された官僚は、科挙出身者とは異なるルートで出世していくことになります。ドラマで、特に有力な家門の息子が若くして高い官職に就いている場合、この蔭叙制度が背景にある可能性が高いです。

次に、薦挙は、高官の推薦を受けて簡単な試験だけで登用される制度でした。これは、特定の分野で優れた才能を持つ人物や、高官が個人的に信頼する人物を、科挙を経ずに官僚として採用するためのものでした。現代のヘッドハンティングや特別採用のようなイメージです。薦挙は、科挙では測れないような特殊な能力を持つ人材を登用する目的もありましたが、同時に高官が自身の派閥を強化するために利用されることもありました。ドラマで、主人公が特定の高官に目をかけられ、異例の出世を遂げるような展開は、この薦挙制度が関わっているかもしれません。

そして、取才は、学力が不足していたり、年齢が高くて科挙の受験ができないという人が、特別な採用試験を経て下級実務職に任命される制度でした。これは、科挙のような高度な学識は求められないものの、特定の技能や実務能力を持つ人材を登用するためのもので、現代の技能職採用や中途採用に近いと言えるでしょう。取才によって登用された官僚は、主に実務を担当する下級官僚として、行政の現場を支えました。

朝鮮王朝 官吏登用制度の比較

| 制度名 | 概要 | 対象者 | 特徴 |

|---|---|---|---|

| 科挙(かきょ) | 文官・武官・技術官を選ぶ公開試験 | 原則として身分制限なし(一部例外あり) | 最も主要な登用ルート。非常に厳しく、学識と努力が必須。 |

| 蔭叙(いんじょ) | 高官の子弟が科挙なしで官職に就く | 身分の高い家柄の子弟 | 特権的な世襲制度。高い位階からスタート可能。 |

| 薦挙(せんきょ) | 高官の推薦による簡単な試験での登用 | 特定の才能や高官の信頼を得た者 | 特別採用。派閥強化に利用されることも。 |

| 取才(しゅさい) | 学力不足や高齢者向けの特別採用試験 | 学力不足、高齢者、特定の技能を持つ者 | 下級実務職への登用。実務能力が重視される。 |

これらの制度は、科挙が持つ公平性とは異なる側面を持っていました。特に蔭叙や薦挙は、身分やコネクションが官職への道を左右する可能性を示しており、当時の社会における階級制度や権力構造の複雑さを物語っています。ドラマで、主人公が科挙以外のルートで出世していく場合、その背景にはこうした特権的な制度や、彼を支援する有力者の存在があることを意識すると、物語の理解が深まります。

現代社会においても、学歴やコネクションがキャリアに影響を与えることはありますが、朝鮮王朝時代のそれはより露骨で、人生を大きく左右するものでした。時代劇韓国ドラマを観る際、登場人物がどのような方法で官職に就いたのか、あるいは就こうとしているのかに注目してみてください。それが、彼らのキャラクターや物語の展開を理解する上で重要なヒントとなるでしょう。

これらの登用制度を理解することは、時代劇韓国ドラマの政治権力構造を深く理解するコツの一つです。科挙の厳しさと、蔭叙・薦挙といった特権的なルートの存在を知ることで、ドラマに登場する官僚たちの多様な背景や、彼らが抱える葛藤がより鮮明に見えてくるでしょう。NetflixやU-NEXT、Amazon Prime Videoなどで配信されている多くの時代劇韓国ドラマを視聴する際に、ぜひこの知識を活かしてみてください。

特に、蔭叙や薦挙によって登用された官僚と、科挙を勝ち抜いてきた官僚との間には、しばしば対立や軋轢が生じました。科挙出身者は、自らの努力と実力で官職を得たという自負がある一方で、蔭叙出身者は家柄の力を背景に高い地位に就くことができました。このような背景の違いが、ドラマにおける派閥争いや人間関係の複雑さを生み出す要因となることもあります。

このように、科挙以外の登用制度の存在を理解することは、時代劇韓国ドラマの政治権力構造をより多角的に捉え、登場人物たちの動機や社会的な立場を深く洞察するための重要な視点を提供してくれます。

権力集中を防ぐ「相避制」に見る朝鮮王朝の知恵

朝鮮王朝の政治権力構造は、単に官庁の役割分担や官吏の登用制度だけでなく、権力の集中と不正を未然に防ぐための様々な制度も導入されていました。その代表的なものが「相避制(サンピジェ)」です。この制度は、現代の企業におけるコンプライアンスや内部統制、あるいは公務員の人事異動における公平性確保の仕組みにも通じる、朝鮮王朝の知恵が詰まったものであり、時代劇韓国ドラマの登場人物たちの人間関係や行動に影響を与える重要な要素として理解するコツとなります。

相避制とは、具体的に以下の二つの原則に基づいていました。

- 近い親戚と同じ役所に勤務できないようにする

- 出身地域の地方官には任命しないようにする

一つ目の原則は、「親族相避」とも呼ばれ、血縁関係にある者が同じ官庁で勤務することを禁じるものでした。これは、親族が同じ部署にいることで、互いに便宜を図ったり、不正を隠蔽したりする可能性を防ぐための措置です。現代の企業でも、親族が同じ部署で働くことを制限する規定がある場合がありますが、朝鮮王朝ではこれを国家レベルで徹底していました。これにより、特定の家門が特定の官庁を私物化し、権力を独占することを防ごうとしたのです。

二つ目の原則は、「本貫地相避」とも呼ばれ、官僚を自身の出身地(本貫地)の地方官(守令や観察使など)に任命しないというものでした。これは、出身地で地方官を務めることで、地元の有力者との癒着や、私的な利益のために権力を行使する可能性を防ぐためのものです。例えば、ある官僚が自身の故郷の守令になった場合、親族や知人に便宜を図ったり、地元の利権に深く関わったりする恐れがあります。これを未然に防ぐために、あえて縁のない土地に赴任させることで、公平な行政運営を促そうとしたのです。

相避制の最大の目的は、権力の集中と不正を防止することにありました。特定の個人や家門が権力を独占し、私的な利益のために公的な権力を行使することを防ぐことで、国家全体の健全な運営を維持しようとしたのです。これは、現代のガバナンスやコンプライアンスの考え方にも通じる、非常に先進的な制度と言えるでしょう。

時代劇韓国ドラマでは、この相避制が、登場人物たちの人間関係やキャリアに微妙な影響を与えることがあります。例えば、親友同士が同じ官庁で働きたいと願っても、親族相避の原則によってそれが叶わない、あるいは、主人公が故郷のために尽くしたいと願っても、本貫地相避によって別の地方に赴任させられる、といった展開が描かれるかもしれません。これらの制約は、登場人物たちの葛藤や選択に深みを与え、物語にリアリティをもたらします。

また、相避制は、官僚たちが特定の地域や派閥に深く根ざすことを防ぎ、より広い視野で国政に貢献することを促す効果もありました。異なる地域の出身者が様々な官庁で働くことで、多様な視点が国政に持ち込まれ、よりバランスの取れた政策決定が期待されました。

現代社会においても、公務員の異動制度や、特定の利害関係者との接触を制限するルールなど、権力集中や不正を防ぐための様々な仕組みが存在します。朝鮮王朝の相避制は、そうした現代の制度の原型とも言えるものであり、その知恵と目的を理解することは、時代劇韓国ドラマの政治権力構造を深く理解するコツの一つです。

NetflixやU-NEXT、Amazon Prime Videoなどで配信されている多くの時代劇韓国ドラマを視聴する際、登場人物の出身地や親族関係、そして彼らがどの官庁に属しているのかに注目してみてください。相避制の存在を意識することで、彼らの配置や異動の背景にある政治的な意図や、それが物語に与える影響がより深く理解できるようになるでしょう。

例えば、ある官僚が突然、遠方の地方に左遷されたように見えても、実はそれが本貫地相避の原則に基づく通常の異動であったり、あるいは、ある高官の息子が特定の官庁に配属されなかったのは、親族相避の原則によるものであったりするかもしれません。このような背景を理解することで、ドラマの展開がより論理的に、そして奥深く感じられるようになります。

相避制は、朝鮮王朝が長期にわたって安定した統治を維持するために、いかに権力構造の健全性を重視していたかを示す好例です。この制度の存在を知ることで、時代劇韓国ドラマの政治権力構造が、単なる権力闘争の場ではなく、巧妙に設計された統治システムであったことが理解できるでしょう。

時代劇韓国ドラマで政治権力構造を理解するための視点

これまで、朝鮮王朝の政治組織の全体像から、中央・地方の主要官庁、官吏登用制度、そして権力集中を防ぐための仕組みまで、多岐にわたる政治権力構造を解説してきました。これらの知識を身につけることで、時代劇韓国ドラマを単なる物語としてではなく、その背景にある歴史的・社会的な文脈を深く理解しながら楽しむことができるようになります。ここでは、これらの知識を活かし、ドラマの政治権力構造をより深く理解するための具体的な視点とコツをご紹介します。

まず、登場人物の「身分」と「官職」を常に意識することが重要です。彼が王族なのか、両班(ヤンバン:貴族階級)なのか、あるいは庶民出身なのか。そして、どのような官職に就いているのか、その官職が中央政府の京官職なのか、地方政府の外官職なのかを把握するだけで、その人物が持つ権限や影響力、そして彼が直面するであろう制約が見えてきます。例えば、義禁府の官僚であれば、王命によって大罪人を裁く絶大な権限を持つ一方で、王権に逆らうことは許されないという制約があります。

次に、各官庁の「機能」と「権限」を理解することです。議政府が国政の最高機関であり、六曹が具体的な行政を担う。三司が言論と監察の役割を果たす。義禁府が国家の治安と刑罰を司り、承政院が王命を管理する。春秋館が歴史を記録し、成均館が人材を育成する。これらの機能を知ることで、ドラマで描かれる事件や政策決定の背景にある、各機関の利害関係や役割分担が明確になります。例えば、ある政策が議論される際、それが戸曹(財政)に関わる問題であれば、戸曹の判書が強い発言力を持つだろうと予測できます。

さらに、「官吏登用制度」と「権力抑制制度」が物語に与える影響を考えることも重要です。主人公が科挙を勝ち抜いて出世する過程は、その努力と才能を象徴します。一方で、蔭叙や薦挙といった特権的なルートで官職に就く人物は、その家柄やコネクションの力を示しています。また、相避制のような権力集中を防ぐ制度は、登場人物の配置や人間関係に意図しない制約をもたらし、それが新たなドラマを生み出すこともあります。これらの制度が、登場人物の選択や葛藤にどのように影響しているのかを考察することで、物語の深層を読み解くことができるでしょう。

朝鮮王朝の政治権力構造は、現代の企業や政府組織にも通じる普遍的なテーマを含んでいます。例えば、議政府を内閣、六曹を省庁、三司を監査機関やメディア、科挙を国家公務員試験と置き換えて考えてみると、その役割や機能がより具体的にイメージしやすくなります。この比較を通じて、過去の制度が持つ知恵や課題を現代の視点から捉え直すことも可能です。

時代劇韓国ドラマは、単なる歴史の再現ではなく、現代的な視点やテーマを織り交ぜながら制作されています。そのため、登場人物たちの行動や感情の背景には、普遍的な人間の欲望や葛藤が描かれています。政治権力構造を理解することは、これらの普遍的なテーマを、より具体的な歴史的文脈の中で捉え直すための強力なツールとなるでしょう。

NetflixやU-NEXT、Amazon Prime Video、Hulu、Disney+など、多くのVODサービスで見放題配信中の時代劇韓国ドラマを視聴する際、ぜひこれらの視点を取り入れてみてください。登場人物たちのセリフや行動、そして彼らが置かれた状況が、これまでとは全く異なる意味を持って見えてくるはずです。例えば、「王命」という言葉一つにしても、それが承政院を通じて発せられたものなのか、あるいは義禁府の取り調べの場で下されたものなのかによって、その重みや意味合いが大きく変わってきます。

この知識は、ドラマの登場人物がなぜその行動をとるのか、誰と誰が対立しているのか、そして物語がどのような結末に向かうのかを、より深く予測し、楽しむための羅針盤となるでしょう。時代劇韓国ドラマの政治権力構造を理解するコツを掴み、作品の持つ奥深さを存分に味わってください。

まとめ:時代劇韓国ドラマの政治権力構造を理解し作品を深く楽しむコツ

- 朝鮮王朝の政治組織は、中央の「京官職」と地方の「外官職」に大別され、それぞれの役割を理解することがドラマの舞台設定を把握する第一歩です。

- 中央政府の中枢は「議政府」と「六曹」であり、国政の最高機関と具体的な行政執行機関として機能し、多くの政治的駆け引きの舞台となります。

- 「三司(司憲府・司諫院・弘文館)」は、国王や官僚の不正を監視し、言論を通じて政治を批判する重要な役割を担い、権力独占を防ぐための知恵でした。

- 「義禁府」「承政院」「漢城府」は、王権を直接執行・補佐する機関であり、ドラマの緊迫した場面や王命の伝達、都の治安維持に深く関わります。

- 「春秋館」は歴史を記録し、「成均館」は最高学府として未来の官僚を育成し、国家の正統性と学問的基盤を支えていました。

- 地方統治を担う「守令」「観察使」「暗行御史」は、地方の行政・司法・軍事を掌握し、その権力と監視の仕組みが地方を舞台にしたドラマの鍵となります。

- 官吏登用制度「科挙」は非常に厳しく、合格は個人と一族の栄誉であり、その競争の厳しさを知ることで登場人物の努力や苦悩に共感できます。

- 「蔭叙」「薦挙」「取才」といった科挙以外の登用制度も存在し、特権階級や特定の能力を持つ者が官職に就くルートとして、ドラマの人間関係に影響を与えます。

- 「相避制」は、親族や出身地による権力集中と不正を防ぐための制度であり、朝鮮王朝のガバナンスに対する意識の高さを示しています。

- これらの政治権力構造を理解することで、時代劇韓国ドラマの登場人物の身分、官職、行動原理、そして物語の背景にある社会構造がより深く見えてきます。

- 現代の組織と比較しながら理解を深めることで、過去の制度が持つ普遍的なテーマを捉え、ドラマを多角的に楽しむことができます。

- NetflixやU-NEXT、Amazon Prime Videoなどで配信されている多くの時代劇韓国ドラマを、これらの知識を活かして視聴することで、作品の奥深さを存分に味わえるでしょう。

時代劇韓国ドラマは、単なるエンターテイメントに留まらず、朝鮮王朝の複雑な政治権力構造と、その中で生きる人々の喜怒哀楽を鮮やかに描き出しています。この記事でご紹介した「時代劇韓国ドラマの政治権力構造を理解するコツ」をぜひ活用し、NetflixやU-NEXT、Amazon Prime Videoなどで配信されている数々の名作を、これまで以上に深く、そして戦略的に楽しんでください。登場人物たちの駆け引きや葛藤の背景にある歴史的仕組みを知ることで、あなたのドラマ体験は格段に豊かなものになるはずです。

■韓国ドラマ愛好家

・現代ドラマから時代劇まで幅広く楽しむ熱心なファン

・感動的なストーリーと演技力の高い俳優陣に魅了される

■おすすめの韓国ドラマ

・現代ドラマ:「私の期限は49日」「華麗なる遺産」

・時代劇:「トンイ」「輝くか、狂うか」「朝鮮ガンマン」「馬医」「ホジュン」

■注目の俳優・女優

・女優:ハン・ヒョジュ、ムン・チェウォン

・俳優:ぺ・スビン、キム・ジュヒョク

■当ブログでは、韓国ドラマの魅力を深掘りし、おすすめ作品や印象的なシーン、俳優・女優の魅力をお伝えします。韓国ドラマの世界にどっぷりと浸かりたい方、これから韓ドラデビューする方、どなたでも楽しめる内容をお届けします♪